| 「온라인 가이드북」 목차 및 주요내용 | |||

| 장(PART) | 절 | 주요내용 | 비고 |

|---|---|---|---|

|

PART Ⅰ 국가일반현황 |

제1절 국가·지역정보 | 국가 기본정보, 경제 관련 정보, 지식재산권 분야 정보 | |

| 제2절 현지 유관기관 정보 | 프랑스 산업재산청(INIP) 등 지식재산권 유관기관 정보 | ||

| 제3절 우리 기업 관련 정보 | 對 韓 무협협정 체결현황, 현지 지원기관 | ||

|

PART Ⅱ 지식재산권 제도 개요 |

제1절 개요 | 법체계, 지식재산권 주요법령, IP통계 | |

| 제2절 지식재산권 관련 조약 현황 | 프랑스 가입 조약 관련 정보 | ||

| 제3절 주요 제도 현황 | 특허, 디자인, 상표, 저작권 등의 지식재산권 주요제도 설명, 프랑스와 우리나라의 주요제도 비교(비교표) | ||

|

PART Ⅲ 특허·실용신안 |

제1절 개요 | 현지동향 및 출원 통계 | |

| 제2절 등록요건 등 | 등록요건, 이익제도 등 | 프랑스 지재권 검색방법은 [PART Ⅲ - 목차 6 참고] | |

| 제3절 출원 절차 | 출원절차, 필요서류, 비용 등 | ||

| 제4절 심사 절차 | 심사절차도, 심사절차 안내 | ||

| 제5절 특허권의 유지·관리 및 활용 | 존속기간, 특허료, 실시권 등 | SPC 제도는 [PART Ⅲ - 목차 4 참고] | |

| 제6절 유럽특허청(EPO)을 통한 특허 보호 | EPO의 유럽특허(European Patent) 제도 소개 | ||

|

PART IV 디자인 |

제1절 개요 | 현지동향 및 출원 통계 | |

| 제2절 등록요건 등 | 등록요건, 부등록사유 등 | 프랑스 지재권 검색방법은 [PART Ⅲ - 목차 6 참고] | |

| 제3절 출원 절차 | 출원절차, 필요서류, 비용 등 | ||

| 제4절 심사 절차 | 심사절차도, 심사절차 안내 | ||

| 제5절 디자인권의 유지·관리 및 활용 | 존속기간, 등록료, 실시권 등 | ||

| 제6절 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 디자인 보호 | EUIPO의 유럽공동체디자인(ECD) 제도 소개 | ||

|

PART V 상표 |

제1절 개요 | 현지동향 및 출원 통계 | |

| 제2절 등록요건 등 | 등록요건, 부등록사유 등 | 프랑스 지재권 검색방법은 [PART Ⅲ - 목차 6 참고] | |

| 제3절 출원 절차 | 출원절차, 필요서류, 비용 등 | ||

| 제4절 심사 절차 | 심사절차도, 심사절차 안내 | ||

| 제5절 상표권의 유지·관리 및 활용 | 존속기간, 등록료, 실시권 등 | ||

| 제6절 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 상표 보호 | EUIPO의 유럽공동체상표(CTM) 제도 소개 | ||

|

PART VI 영업비밀 |

제1절 개요 | 영업비밀 개요 | |

| 제2절 영입비밀의 보호 | 영업비밀의 보호 | ||

|

PART VII 지리적 표시 |

제1절 개요 | 지리적 표시 개요, 출원절차 | |

| 제2절 지리적 표시의 보호 | 지리적 표시의 보호 | EU 지리적 표시 제도 상세는 [PART Ⅲ - 목차 5 참고] | |

|

PART VIII 산업재산권 분쟁 |

제1절 분쟁 제도 | 사법적, 행정적 분쟁제도 소개, 국경조치(세관), 대체적 분쟁해결제도, 진정상품병행수입 문제 |

|

| 제2절 분쟁 대응 | 침해·피침해 대응, 상표브로커 대응 방안, 주요 온라인마켓 및 온라인 침해대응 | EU 차원의 지재권 분쟁전략은 [PART Ⅳ - 목차 4 참고] | |

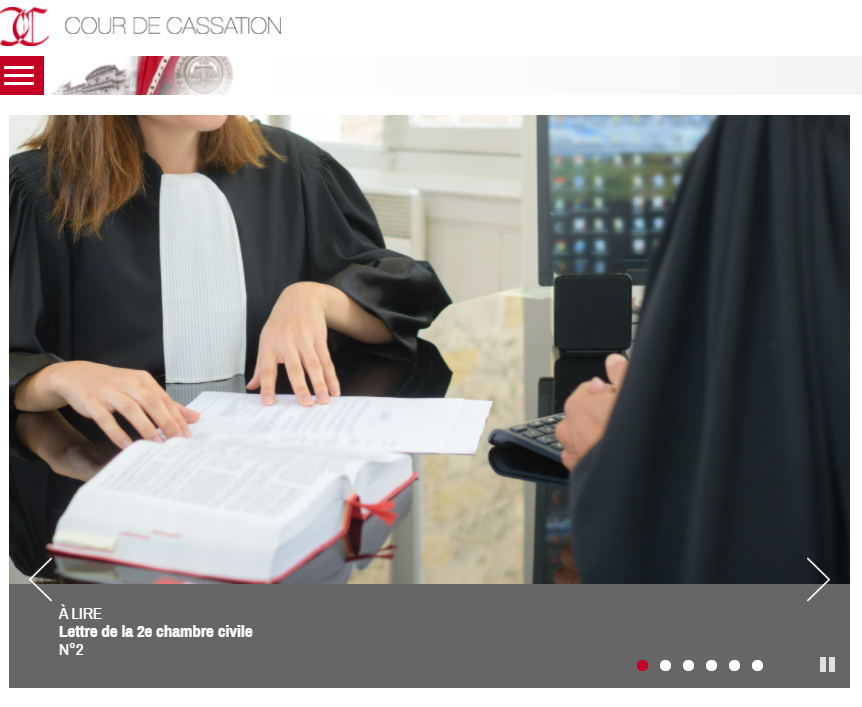

| 제3절 유럽의 통합특허법원(Unified Patent Court: UPC) | 유럽통합특허법원(UPC) 소개 | ||

| 제4절 주요 분쟁사례 | 주요 판례 및 분쟁사례 | ||

|

PART IX 참고자료 |

제1절 현지대리인 | 현지대리인 정보 | |

| 제2절 기타 관련기관 | 지식재산권 관련 기관 정보 | ||

| 제3절 관련 법령 | 관련 법령 | ||

| 「기존 가이드북」 목차 및 주요내용 | ||

| 장(PART) | 절 | 주요내용 |

|---|---|---|

|

PART Ⅰ 국가일반현황 |

1. 정치, 경제, 사회, 문화적 특성 | 국가 정보 일반, 정치, 경제 특성 |

| 2. 사법 행정 체계 및 현황 | 사법·행정체계 특징 | |

| 3. 지재권 관련 통계/현황 | 지재권 통계 | |

| 4. 프랑스 지재권 분쟁 통계 | 분쟁 통계 | |

| 5. 현지 진출기업 현황 | 주요 진출기업 현황 | |

|

PART IⅠ 지재권 법률 소개 |

1. 지재권 법률 현황 및 연혁 | 지재권 법률 현황 및 연혁 |

| 2. 특허법 | 특허법 소개 | |

| 3. 상표법 | 상표법 소개 | |

| 4. 디자인법 | 디자인법 소개 | |

| 5. 프랑스 지적재산권 체계의 최근 동향 및 향후 발전 방향 | 지재권법 최근 동향 | |

|

PART IⅠI 지재권 취득 및 관리 |

1. 특허 출원 및 관리 | 특허등록요건, 출원절차 등 |

| 2. 상표 출원 및 관리 | 상표등록요건, 출원절차 등 | |

| 3. 디자인의 출원 및 관리· | 디자인등록요건, 출원절차 등 | |

| 4. 프랑스 추가보호증명 제도 (SPC) | SPC 제도 소개 | |

| 5. 프랑스의 지리적 표시 보호 제도 (GI) | 지리적 표시 제도 | |

| 6. 프랑스 지재권 검색 방법 | 프랑스 지재권 검색 방법 | |

| 7. 비용 | 출원 비용 등 | |

|

PART IV 지재권 분쟁대응 |

1. 프랑스 지재권 분쟁 대응 | 사법적, 행정적 분쟁제도 소개, 국경조치(세관) |

| 2. 침해 행위에 대한 대응 절차 | 침해 대응 절차등 | |

| 3. 프랑스 지식재산권 분쟁 및 전략· | 지식재산권 분쟁 전략 | |

| 4. 유럽에서의 다국적 지재권 분쟁 및 프랑스의 특징 | 유럽에서의 지재권 분쟁, 유럽 세관조치 | |

| 5. 프랑스의 중재제도 | 프랑스 중재제도 소개 | |

| 6. 분쟁 사례 | 분쟁사례 | |

| 7. 프랑스 지재권 분쟁 비용 및 시간 전략 | 분쟁소요 비용 등 | |

|

PART V 국가일반기타현황 |

1. 프랑스 대리인 제도 | 프랑스 대리인제도 소개 |

| 2. 유관기관 정보 | 지재권 유관기관 정보 | |

| 3. 지역별 협약 | 조약 정보 | |

| 4. 프랑스 지재권 보호 체크리스트 | 지재권 취득 체크리스트 | |

| [표 1] 국가 기본정보 자료출처 : 외교부 홈페이지, KOTRA | |

| 일반사항 |

|

|---|---|

| 정치현황 |

|

| 종교현황 |

|

|

경제현황 (2019년 기준, IMF 추정치) |

|

| 우리나라와의 관계 |

|

| [표 2] 지식재산권 관련 기관 | |

| 프랑스 산업재산청 | INPI(Institut national de la propriété industrielle) |

|---|---|

| 프랑스 대법원 | Cour de Cassation |

| [표 3] 프랑스 산업재산청 연락처 | |

| 웹사이트 주소 | https://www.inpi.fr |

|---|---|

| 주소 |

15 rue des Minimes - CS50001 92677 Courbevoie Cedex |

| 전화 | +33 (0)1 56 65 89 98 |

| 기타 문의 | https://www.inpi.fr/fr/contactez-nous?about=291&under_about=585-702-d1 |

| [표 4] 프랑스 대법원 연락처 | |

| 웹사이트 주소 | https://www.courdecassation.fr |

|---|---|

| 주소 | Cour de cassation - 5 quai de l’Horloge - TSA 19201 - 75055 Paris Cedex 01 |

| 전화 | +33 (0)1 44 32 95 95 또는 (0)1 44 32 95 59 |

| 기타 문의 | 일반 공중의 출입은 허용되지 않음 |

| [표 5] 프랑스 무협협정 체결현황 자료출처 : Kotra | ||||

|---|---|---|---|---|

| 협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |

| 자유무역협정(FTA) | 한국 | 2010-10-06 | 2011-07-01 | 한-EU FTA |

| 무역관명 | 연락처 | 이메일 | 주소 |

|---|---|---|---|

| kotra 파리 무역관 | 33(01) 55 35 88 88 | paris@kotra.or.kr | 19, Avenue de l'Opera, 75001 Paris |

| [표 6] 현행 프랑스 지식재산법전 제1부(지식재산권)의 구성 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Chapter | 내용 | 조문 | ||

| 1권 | 저작권 | 제111-1조 ~ 제137-4조 | ||

| 2권 | 저작인접권 | 제211-1조 ~ 제219-4조 | ||

| 3권 | 저작권 및 저작인접권에 관한 일반규정 | 제311-1조 ~ 제343-7조 | ||

| 4권 | 행정 및 전문조직 | 제411-1조 ~ 제423-2조 | ||

| 5권 | 디자인 | 제511-1조 ~ 제522-2조 | ||

| 6권 | 발명 및 기술적 사상의 보호 | 제611-1조 ~ 제623-44조 | ||

| 7권 | 상표 및 기타 식별력 표장 | 제711-1조 ~ 제731-4조 | ||

| 8권 | 프랑스 속령내에서의 적용 | 제811-1조 ~ 제811-6조 | ||

| [표 7] 프랑스 지재권 관련 조약 현황 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 조약명 | 프랑스 가입 연도 | 우리나라 가입연도 | ||

| 공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 | 1884 | 1980 | ||

| 상표법 조약 | 2006 | 2002 | ||

| 상표법에 관한 싱가포르 조약 | 2009 | 2016 | ||

| 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 | 1980 | 1987 | ||

| 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정 | 2007 | 2014 | ||

| 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 | 1997 | 2003 | ||

| 특허협력조약 | 1978 | 1984 | ||

| 디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정 | 1975 | 2011 | ||

| 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정 | 1980 | 1998 | ||

| 국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정 | 1975 | 1998 | ||

| 표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정 | 1985 | 2011 | ||

| [표 8] 프랑스 특허제도의 주요 특징 및 국내법과의 비교 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 구분 | 프랑스 | 우리나라 | ||

| 최신 특허법 시행일 | 2020년 7월 1일 시행 | 2020. 3. 11. 시행 법률 제16804호 | ||

| 외국제도와의 관계 | 일본과 특허심사하이웨이 제도 운영 | IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(PH는 미포함) 등을 통해 상대국의 심사결과를 참고하는 ‘특허심사하이웨이’ 제도 운영 중 | ||

| 출원언어 |

출원서 : 프랑스어 명세서 및 청구항 : 프랑스, 외국어(번역문 제출 필요) |

한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요) | ||

| 특허권의 존속기간 및 기산일 | 출원일로부터 20년 | 특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년 | ||

| 공지예외주장 | 있음. 발명이 공개된 날로부터 6개월 | 있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월 | ||

| 실체심사유무 및 심사사항 | 있음 | 있음 | ||

| 심사청구 제도의 유무 | 없음 |

있음 출원일부터 3년 이내 |

||

| 우선심사 제도의 유무 |

있음 (2015. 12. 22. 이후) |

있음 실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음 |

||

| 이의신청제도의 유무 | 있음(2020. 04. 01. 이후 특허공보에 게재된 특허발명을 대상으로 함) | 좌동 | ||

| 무효심판제도의 유무 |

무효소송 제도 있음. 법문에는 검사가 청구할 수 있다고 되어 있으나, 사법(司法)의 일반 원칙상 모든 이해관계인도 청구 가능 |

있음. 이해관계인만 가능 | ||

| [표 9] 프랑스 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 구분 | 프랑스 | 우리나라 | ||

| 최신 디자인보호법 시행일 | 2019년 5월 22일 법률 제2019-486호 시행 | 2019. 7. 9. 시행 법률 제16203호 | ||

| 출원언어 | 프랑스어 | 한국어 | ||

| 디자인권의 존속기간 및 기산일 |

|

설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년 | ||

| 신규성상실의 예외 |

있음. 창작자 또는 승계인에 의한 공개 또는 이들이 제공한 정보를 얻은 자에 의한 공개인 경우 및 이들에 대한 부당한 행위의 결과로 이루어진 공개인 경우에 가능하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월 |

있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월 | ||

| 실체심사유무 및 심사사항 | 공서양속 위반에 대해서만 확인하고, 그 외의 사항에 대한 실체심사는 없음 | 있음 | ||

| 심사청구제도 | 없음 | 좌동 | ||

| 우선심사제도 | 없음 | 있음 | ||

| 출원공개제도 | 있음. 일반출원의 경우 심사가 완료되면 공개는 자동으로 이루어짐. 다만 간소출원의 경우, 출원인이 공개를 요청한 경우에만 출원공개됨. | 있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함 | ||

| 비밀디자인 제도 | 있음 | 있음 | ||

| 이의신청제도 | 없음 |

있음 다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에 한함 |

||

| 무효심판제도 | 없음. 무효소송 있음. | 있음 | ||

| [표 10] 프랑스 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 구분 | 프랑스 | 우리나라 | ||

| 최신상표법 시행일 | 2019년 11월 13일 법규명령 제2019-1169호 | 2019. 10. 24. 시행 법률 제16362호 | ||

| 표장의 종류 |

제한 없음 2019년 개정을 통하여 소리, 동작, 멀티미디어 상표에 관하여 소리 및 영상 파일 제출 허용 |

제한 없음 | ||

| 출원인 자격 | 자연인, 법인 | 대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 (자연인, 법인) | ||

| 출원언어 | 프랑스어 | 한국어 | ||

| 다류출원 제도의 유무 | 있음 | 있음 | ||

| 실체심사의 유무 및 심사제도 | 있음 | 좌동 | ||

| 심사청구제도의 유무 | 없음 | 좌동 | ||

| 우선심사제도 | 없음 | 좌동 | ||

| 이의신청제도의 유무 | 있음 | 있음. 누구든지 상표등록출원 공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음 | ||

| 무효심판제도의 유무 | 있음(2020.04.01.부터 시행) | 있음 | ||

| 불사용취소제도의 유무 | 있음. 기간은 5년. 정당한 이유 없이 상표등록 후 계속하여 5년 이상 불사용인 때는 불사용취소심판의 대상이 됨 | 좌동 | ||

| 구분 | 내용 |

|---|---|

| 운영기관 | 유럽특허청(EPO) |

| 특허권의 성격 | 지정국에서만 유효한 각각의 특허의 집합(bundle) |

| 특허권 인정요건 | EPO등록 후 각국 특허청에 번역문 제출 및 등록(유효화 작업)이 요구됨. 즉, 유럽 개별국에서 특허권을 행사하기 위하여는 개별국가에서 번역문 제출 등의 절차를 거쳐 최총 등록절차를 밟아야 함 |

| [표 11] 피침해 물품 조사 방법 | |

|---|---|

| 일반적인 영업활동 중 발견 |

권리자가 유통경로, 전시회, 판매 시장을 직접 조사 거래처 및 협력사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수 |

| 현지 조사업체 | 현지 피침해 전문 조사 업체 또는 법률회사를 통한 피침해 상황 조사 |

| 인터넷 조사 | 인터넷 쇼핑몰, 전자 상거래 플랫폼 조사를 통하여 모조품 등의 현황 및 거래 내역 확인 판매자, 생산자 정보 얻을 수 있음 |

| 행정기관 의뢰 | 각 국가별로 운영되고 있는 행정단속, 형사단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수 있음 |

| [표 12] 피침해 물품(모조품) 증거 확보 | |

|---|---|

| 1) 문서의 공증 | |

|

|

| 2) 침해품의 구매 및 확보 | |

|

|

| 3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집 | |

|

|

| [표 13] 경고장 관련 확인 사항 | ||

|---|---|---|

| 구분 | 내용 | |

| 경고장 내용 | 출원증인 권리 |

|

| 등록된 권리 |

|

|

| 발송 및 후속조치 |

|

|

| [표 14] 침해 주장 대응시 고려사항 | |

|---|---|

| 구분 | 침해 주장 대응시 고려사항 |

| 권리분석 결과 |

|

| 상대방의 의도 분석 |

|

| 소송비용분석 |

|

| 사업 전략 고려 |

|

| [표 15] 협상장소 선택의 장단점 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 구분 | 우리 기업의 소재지 | 상대방의 소재지 | 쌍방의 소재지에서 크로스 | 제3의 장소 |

| 장점 |

|

|

|

|

| 단점 |

|

|

|

|

| [표 16] 프랑스 주요 온라인/오픈마켓 | |||

|---|---|---|---|

| no | 명칭 | 사이트주소 | 비고 |

| 1 |  |

https://www.cdiscount.com/ |

- 이용율 기준 프랑스 최대 온라인쇼핑몰로 주로 전자기기가 주력상품 - 최근에는 중고품 매매 활성화를 위한 중고플랫폼도 개설(CDiscount Occasion) - 프랑스 대형유통기업 Casino 그룹의 계열사 |

| 2 |  |

https://www.fnac.com/ |

- 이용율 기준 프랑스 2위 온라인쇼핑몰 - 서적, 문구, 가전제품 등의 판매가 활발히 이루어짐 |

| 3 |  |

https://www.veepee.fr/registration/AboutUs?CountryCode=FR | - 이월상품 등을 저렴하게 구매할 수 있는 사이트 |

| 4 |  |

https://www.darty.com/ | - 프랑스 가전제품 등 전자제품을 주로 판매하는 주요 오픈마켓 |

| 사전준비 | 지재권 확보 | 해당 국가에 필요한 지재권 출원 및 등록증 수령 |

|---|---|---|

| 모니터링 | 키워드 검색 등을 통한 위조상품 URL 찾기 | |

| 신고URL 확정 | 보유한 지재권으로 단속이 가능한지 검증 | |

| URL 신고 | 플랫폼 가입 | 신고를 원하는 쇼핑몰(L社)의 신고전용 플랫폼 가입 |

| 지재권 제출 |

보유지재권 및 권리자 증명(사업자 등록증 등) 제출 * 스캔하여 파일형태로 제출가능 |

|

| 플랫폼 심사 |

제출 지재권 및 신분 증빙서류 유효성 검증 진행 * 추가검증이 필요할 경우 미통과 처리, 서류보완가능 |

|

| 신고자료 작성 |

보유한 지재권을 근거로 위조상품 신고자료 작성 * 영문 혹은 국가별 현지어로 작성 |

|

| 신고 | 작성자료를 첨부하여 URL 신고 | |

| 판매자 이의제기 대응 |

신고한 내용에 대해 판매자가 이의제기 가능 * 이의제기 접수여부 확인, 접수시 대응 |

|

| 최종차단 확인 |

최종URL 차단 확인 * 최종 차단여부는 플랫폼에서 판단 |

| [표 17] 현지대리인 선정 기준 | |

|---|---|

|

업무 및 커뮤니케이션 능력 |

|

| 서비스 품질 |

|

| 비용 |

|

| [표 18] 대사관 및 KOTRA 프랑스 무역관 연락처 | |

|---|---|

| 기관명 | 홈페이지 주소 |

| 주프랑스 대한민국 대사관 |

|

| KOTRA 파리 무역관 |

|

| 전국변리사단체(CNCPI) |

|---|

|

https://www.cncpi.fr Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle 13 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris Téléphone : +33 (0)1 53 21 90 89 Email : contact@cncpi.fr |

| 변리사연합(ACPI) : FICPI |

|---|

|

https://acpi.asso.fr/ Association des conseils en propriété industrielle 13, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris Téléphone : +33 (0)1 53 21 90 89 Email : contact@acpi.asso.fr |

이용자의 원만한 활용을 위해 다음과 같이 운영하오니 참고하시기 바랍니다.

- 질문에 대한 답변은 국가별 질문의 난이도 등에 따라 수일이 소요될 수 있으며, 이메일로도 답변을 받아보실 수 있습니다.

- 질문에 대한 답변이 등록될 경우 질문은 수정/삭제가 불가능합니다.

- 상업적인 목적의 광고나 부적절한 게시글은 관리자에 의해 삭제 될 수 있습니다.