국가선택

국가선택

| [표 1] 국가기본정보 출처: 외교부 | |

| 일반사항 |

국명 : 호주연방(Commonwealth of Australia(Australia))

•수도 : 캔버라(Canberra) ※ 인구 약36만 •인구 : 2564만명 •면적 : 769만㎢ (한반도의 35배) •언어 : 영어 •종교 : 기독교 67%, 무교 26%, 기타(불교, 이슬람교 등) 7% •민족 : 앵글로색슨 80%, 기타 유럽 및 아시아계 17.3%, 원주민 2.7% |

|---|---|

| 정치현황 |

정부형태 : 입헌군주제(내각책임제)

- 영국 여왕이 국가원수 - 총독이 대리 •주요인사 -총독 : David Hurley(19.7) -총리 : Anthony Norman Albanese(22.5) -상원의장 : Slade Brockman(21.10) -하원의장 : Andrew Wallace(21.11) -외교장관 : Penny Wong(22.5) -통상장관 : Dan Tehan(20.12) •의회구성 : 양원제 -상원 : 76석, 하원 : 151석 |

| 경제현황 (2021년 기준, IMF 추정치) |

GDP : 1조 6331억$ (2021)

•1인당 GDP : 5만 7541$ (2021) •경제성장률 : 4.7% (2021) •교역 : 8,916억 호불(호주 외교통상부) •수출액 : 3,447억$ •수입액 : 2,477억$ •주요산업 : -1차산업(농업, 광업) 및 3차 산업(금융, 서비스) 비중이 큰 전형적인 선진국형 산업구조, 제조업 취약 |

| 우리나라 와의 관계 |

외교관계

-1961.10.30. 수교일자 •투자현황(총 누적, 신고기준) : -對호주 투자 : 213억불 -對한국 투자 : 48억불 •교역 : 285억불(2020.) -수출액 : 62억$ -수입액 : 187억$ •교민현황 : 약 16만명(2020) * 입출국자 현황 -한국인 호주방문 : 약5.3만명(2020) -호주인 한국방문 : 약2.3만명(2020) |

| [표 2] 對 韓 무역협정 체결현황 출처 : KOTRA | ||||

|---|---|---|---|---|

| 협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |

| 한-호주 자유무역협정 | 한국 | 2014.04.08 | 2014.12.12 | -한국 및 호주 수출 품목의 대부분의 품목이 무관세 혜택 |

| [표 3] 호주 경제지표 현황 *자료원 :IMF, OECD, World Bank, CEIC, 호주 통계청, 호주 준비은행, 호주 재무부, Economist Intelligence Unit, Global Trade Atlas, UNCTAD Stat, KOTRA | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경제지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 경제성장률(%) | 2.4 | 2.8 | 1.9 | -2.4 | 4.7 |

| 명목 GDP( 십억$) | 1,385.20 | 1,421.30 | 1,391.50 | 1,359.30 | 1,633.10 |

| 1인당 GDP(PPP, $) | 49,616 | 51,734 | 53,359 | 53,316 | 57,541 |

| 1인당 명목 GDP($) | 55,914.69 | 56,465.24 | 54,464.06 | 52,824.82 | 60,057.57 |

| 정부부채(% of GDP) | 41.1 | 41.7 | 47.5 | 63.1 | 72.4 |

| 물가상승률(%) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 3.4 |

| 실업률(%) | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 5.1 |

| 수출액(백만$) | 231,130.83 | 257,097.52 | 270,982.08 | 250,795.70 | 344,724 |

| 수입액(백만$) | 221,368 | 227,012 | 213,750 | 203,170 | 247,706 |

| 무역수지(백만$) | 9,762.83 | 30,085.52 | 57,232.08 | 47,625.70 | 97,018 |

| 외환 보유고(백만$) | 66,573 | 53,874 | 58,741 | 43,007 | 58,640 |

| 이자율(%) | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 0.1 |

| 환율 (자국통화) | 1.28 | 1.42 | 1.46 | 1.29 | 1.38 |

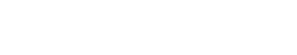

2020년 코로나19 대유행 이후 호주 정부의 강력한 대응으로 호주 경제는 점진적 회복세를 보였으나 2021년 델타 변이 바이러스 확산으로 다시 둔화되는 양상을 보임. 특히 호주 최대 도시인 시드니와 멜버른에서 강력한 봉쇄 정책을 시행하면서 내수 소비 시장은 크게 위축 되었으며, 많은 중소규모의 사업체들이 문을 닫기도 함

그러나 백신 접종의 확대와 호주 정부의 적극적인 경기 부양책으로 2022년 호주 경제는 회복세로 전환되었음

- 백신 접종 확대에 따른 봉쇄 규제 완화로, 2022년 중반 이후에는 팬데믹 이전의 경기 회복 속도를 되찾을 것으로 기대됨

2021년 11월 호주준비은행은 2022년 호주의 GDP 성장률을 5.5%로 전망함. 이는 지난 8월 예측한 4.3%보다 높은 수치로 코로나19 백신 접종의 확대로 소비 기회 확대 및 가계 소비의 증가가 예상되며 코로나19 이전 진행되었던 건설 부문의 투자 및 시공 활동도 빠르게 회복될 전망임. 한편, IMF, OECD 등 국외 기관은 호주의 GDP 성장률을 3~4% 정도로 예상함

| [표 4] 호주준비은행의 호주 GDP 성장률 전망 출처: 호주준비은행(2021.11.3. 기준) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 2021.6. | 2021.12. | 2022.6. | 2022.12. | 2023.6. | 2023.12. |

| GDP 성장률(%) | 9.6 | 3 | 4 | 5.5 | 3.25 | 2.5 |

| [표 5] 국내외 기관별 2022년 호주 GDP 성장률 전망 출처: 기관별 홈페이지(연평균 통계) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 기관명 | IMF | OECD | 호주준비은행 | NAB(호주 4대 은행) |

| GDP 성장률(%) | 4.1 ('21.10.) | 3.3 (‘21.9.) | 5.5 (’21.11.) | 4.3 (’21.10.) |

호주 준비은행에 따르면 2020년 2분기 -0.3%였던 호주 물가상승률은 2021년 2분기 3.8%로 급증하였으며, 4분기엔 3.25%를 기록함. 이는 2020년 하반기부터 시작된 유류 가격 상승 및 자동차 수요의 증가, 신규 주택 건설 비용 상승 등이 기인한 것으로 보임. 2022년 3분기 현재 물가상승률은 7.3%를 기록하였고, 2022년 4분기에 8.0%를 기록할 것으로 예상됨. 이후에도 점진적으로 물가상승률이 낮아질 것으로 예상됨

2022년 호주 금리는 현 0.1%를 유지할 것으로 전망됨. 호주준비은행은 2020년 시장유동성 확대를 위해 세 차례 금리 인하를 단행하였으며, 2020년 11월에는 기준 금리를 기존 0.25%에서 역대 최저 수준인 0.1%로 인하함. 그러나 2022년 5월부터 호주 준비은행은 금리인상을 단행해서, 2022년 11월 현재 기준금리 2.85%이며 앞으로 2~3차례 더 인상해서 3.6~4% 선에서 기준금리가 정점을 찍을 것으로 것으로 예상됨

글로벌 경기 회복 및 미국 달러 가치 하락이 예상됨에 따라 호주 달러는 상승할 것으로 보임. 호주의 주요 교역국 경기가 회복세로 전환하며 원자재 수요가 크게 증가하고 미국 연방정부의 기준 금리 동결 및 유동성 공급 확대 정책 유지 기조로 미국 달러 가치가 하락하며 호주 환율은 최대 0.80선까지 상승할 것으로 전망됨

공공 및 민간 기관의 대규모 파이프라인 프로젝트 및 국가 인프라 산업 지원으로 활성화로 2022년 호주 국내 투자 시장은 긍정적임. 저금리 및 세제 혜택, 정부 보조금에 따른 부동산 시장 활성화로 건설 경기가 빠르게 회복될 전망이며 이에 따른 기계 및 장비 부문에 대한 투자 증가가 예상됨

한편, 호주의 해외투자 유치는 중국과의 갈등 기조가 유지됨에 따라 유럽, 영국, 및 아시아권(중국 제외)의 비중이 증가하는 추세임. 중국의 대호주 투자는 2019년 26억 호주 달러에서 2020년 10억 호주 달러로 61% 감소한 반면에 2020년 EU(13%), 영국(7.3%), 일본(8.4%), 아세안(5.5%)의 투자는 증가함. 대호주 최대 투자국인 미국은(2020년 호주 전체 투자금액의 23% 차지) 다자간 경제 협력 및 동맹 강화 정책 기조의 바이든 행정부가 집권함에 따라 미·호 간 협력 중심 산업인 방산업, 우주산업, ICT, 의료산업 등을 중심으로 투자가 증가할 것으로 기대됨. 또한 대호주 아시아 최대 투자국인 일본은 수소 산업을 주요 국가 성장 산업으로 선정한 바, 향후 호주 수소 산업에 대한 투자 규모 확대 전망됨

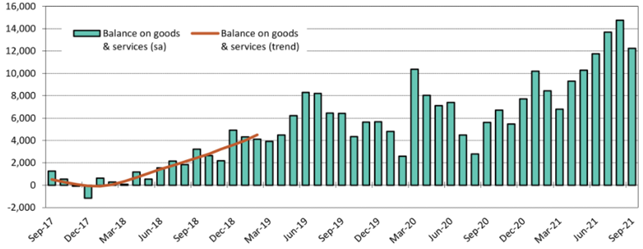

글로벌 경기회복의 수혜로 향후 교역 재활성화가 기대됨. 호주의 최대 무역국인 중국과는 갈등 고조에도 자원 중심 교역 관계를 유지 중이며, 지난 6월 영국과의 FTA 협상이 마무리 단계로 접어듦에 따라 호주의 수출입 시장은 더욱 활기를 띨 것으로 기대됨

| [표 6] 호주의 연도별 수출입 동향(단위: 억 달러) 출처: Global Trade Atlas | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.1-9. |

| 수출 | 1,925 | 1,925 | 2,571 | 2,710 | 2,506 | 2,576 |

| 수입 | 1,893 | 1,893 | 2,270 | 2,138 | 2,032 | 1,803 |

| 무역수지 | 32 | 93 | 301 | 572 | 474 | 773 |

2021년 1-9월 기준 호주의 상위 교역국은 중국, 일본, 미국 한국 순이며 최대 교역국인 중국의 교역액은 지난해 동기 대비 38.3% 상승함. 한국은 호주 전체 교역의 6% 가량을 차지하고 있으며 2021년 1-9월까지의 총 수출입 규모는 전년 동기 대비 60% 가량 상승한 251억 달러임

| [표 7] 호주 주요 교역국(단위: 억 달러, %) 출처: Global Trade Atlas | ||||

|---|---|---|---|---|

| 순위 | 국가 | 수입 | 수출 | 총 교역액 |

| 1 | 중국 | 481 | 1,091 | 1,572 |

| 2 | 일본 | 113 | 318 | 431 |

| 3 | 미국 | 193 | 91 | 284 |

| 4 | 한국 | 65 | 186 | 251 |

| 전체 | 1,803 | 2,576 | 4,379 | |

2022년에도 호주는 철광석, 석탄, 석유가스, 금 등 자원 중심의 수출을 이어갈 전망이며 경기 회복을 위한 산업 활동이 재개되면서 광물성 연료, 자동차, 화물차, 기계 등의 수입이 증가할 것으로 전망됨

|

[표 8] 호주 주요 수출입 품목(단위: 억 달러, %)

주: 순위 및 증감률 2021.1-9월 기준, 증감률 전년 동기 대비

출처: Global Trade Atlas |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 순위 | 수출 | 수입 | ||||||

| 품목 | 2020 | 2021.1-9 | 증감률 | 품목 | 2020 | 2021.1-9 | 증감률 | |

| 1 | 광물 | 937 | 1,113 | 72.4 | 핵반응 기계 | 308 | 272 | 24.4 |

| 2 | 광물성 연료 | 612 | 590 | 24.7 | 자동차 | 241 | 255 | 61 |

| 3 | 귀금속류 | 196 | 156 | 14.7 | 전자기계 | 242 | 193 | 14.6 |

| 4 | 육류 | 100 | 80 | 8 | 광물성 연료 | 159 | 179 | 48.1 |

| 5 | 곡류 | 51 | 75 | 188.5 | 의약품 | 88 | 77 | 17.1 |

| 총계 | 2,508 | 2,756 | 42.5 | 총계 | 2,032 | 1,803 | 24.8 | |

호주의 에너지 전환에 따른 신재생 및 수소 에너지 산업이 부상할 것으로 전망되며, 2030년까지 세계 3대 수소 수출 국가로 부상하기 위한 호주 정부의 수소 부문 지원 확대가 기대됨에 따라 수소 모빌리티, 연료전지 및 충전소와 같은 인프라의 성장이 예상됨

- 2021년 2월 기준 호주의 우선순위 인프라 계획은 분류 기준에 따라 우선순위 투자사업 23개 및 사업구상 157개가 포함되며, 이는 590억 호주 달러 규모에 달함. 인구 증가 대비 열악한 인프라를 보유한 지역 사회의 경쟁력 강화를 위해 호주 정부는 꾸준히 인프라 산업에 힘을 쏟고 있으며, 2021년 해외투자자들의 약 91%가 대호주 투자의 주요 요인으로 꾸준한 인프라 산업의 발전을 지목한 만큼 향후도 해당 산업의 지속적 성장이 기대됨. 한편, 호주 정부의 제조업 부문에 대한 투자 확대로 신기술 도입 및 혁신의 가속화가 기대됨

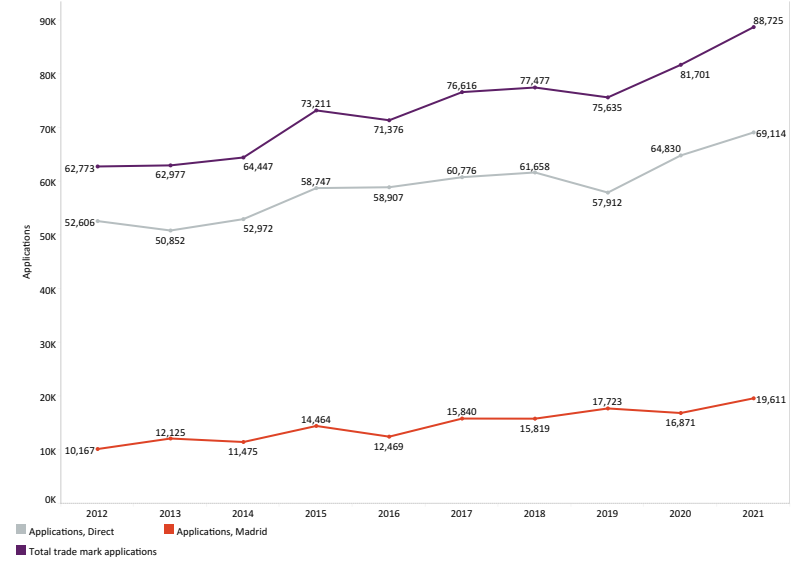

2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022(Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 2021년 호주 내 특허, 상표, 디자인의 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였음. 특허분야에서는 원격 업무 및 커뮤니케이션 관련 기술 출원의 증가가 눈에 띄며, 상표 및 디자인과 관련해서는 팬데믹 이후 주요 업무형태로 자리 잡은 재택근무의 영향으로 거주공간의 개선을 위한 장비분야 및 가정용품 관련 디자인 및 브랜드확보 활동이 증가함

2021년 호주 내 지식재산권 출원건수의 괄목한 만한 증가는 호주 경제가 COVID-19팬데믹 위기상황을 잘 극복해 나가고 있으며 외국인들에게도 호주가 매력적인 시장으로 인식되어 지속적인 투자와 관심이 이어진다는 방증이며, 수치상으로만 본다면 팬데믹 이전의 증가세를 완전히 회복하여 특허, 상표, 디자인 출원 건수 모두 사상 최고치를 기록함

COVID-19 의 직접적인 영향을 받은 의약품이나 의료기기뿐만 아니라 원격통신, 사무기기, 가정용품 관련 지식재산권 확보 노력이 급격히 증가하였다는 점은 최근 산업지형이 어떻게 변화하고 있는지 읽을 수 있는 대목임

미국과 중국의 경우 전년도와 마찬가지로 특허, 상표, 디자인 전 분야에서 호주 내 다출원 국가순 1, 2위를 차지하였는데, 한풀 꺾인 중국기업의 증가세를 미국기업이 되찾은 모양새임. 호주와 중국 간 정치적인 긴장상태와 무역분쟁의 여파가 중국기업들의 호주 내 지식재산권 확보 노력에 제동을 걸었고, 일반적으로 지식재산권 확보가 기업이 해당 국가에 진출하기 2-3년 전에 이루어지는 것을 감안한다면 향후 호주와 중국 간 통상지형에도 영향을 미칠 것으로 보임

호주는 역내포괄적경제동반자협정 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) 협정국으로 2022년 1월 1일부터 효력이 발효됨

- 저작권·특허·상표·디자인 등 지재권 전반에 걸쳐 WTO 무역 관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs) 이상의 보호 규범을 마련

- 지식재산 장에서는 저작권, 특허, 상표, 디자인 등 지식재산권 전반을 아우르는 포괄적인 보호규범 및 침해 시 구제수단을 마련하였음.

- 저작권, 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허 등을 대상으로 지식재산권의 취득과 행사(민사 및 형사상의 권리 행사 및 디지털 환경에서도 적용) 등 WTO TRIPS 협정을 상회하는 보호 등을 포함

- WTO TRIPS 협정을 상회하는 규정으로, 구체적으로는

① 유명 상표임을 결정하는 조건으로서 자국 또는 타국에 등록되어 있는지 등을 요구하는 것을 금지하는 의무

② 자국의 법령에 따라 상표등록 출원이 악의로 행해진 경우 자국의 담당 기관이 해당 출원을 거절하거나 그 등록을 취소할 권한을 가지고 있음을 규정할 의무

③ 물품의 일부에 구체화된 디자인 또는 물품의 전체와의 관계에서 해당 물품의 일부에 특별히 고려된 디자인이 디자인으로서 보호 대상이 되는 것 등을 포함

④ TRIPS 협정과 공중보건에 관한 도하 선언에서 인정된 유연성을 충분히 이용할 권리를 확인하고, 유전자원, 전통 지식 및 민간전승에 관한 규정도 포함

1904년 이전 호주에서의 특허, 상표 및 저작권 각각의 개별적인 권리는 정부의 등록 형태로 이루어지다가, Patent Act가 제정되면서 1904년 2월 13일에 특허청이 설립되었음. 초기에는 특허에 대한 업무를 수행하다 1933년에 상표와 디자인권에 관한 법을 제정하고 이에 관련된 업무를 수행하게 되었음

오늘날에는 특허청의 업무영역이 확대되어 특허, 상표와 디자인 및 식물 육종가 권리에 관한 법률을 제정하여 이에 관한 업무를 수행하고 있음. 대외적으로 호주 특허청은 Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Bilateral/Multilateral agreements, Vancouver Group, Single Economic Market와 관련하여 업무를 수행하고 있음

- 출원된 특허 검토, 심사 및 등록

- 특허 및 특허 제도와 관련된 정보를 일반인 및 발명자에게 제공

- 선행기술 조사

- 중소기업, 수출업체, 직업교육 부문과 학교 등에 초청 강연 및 특허 교육

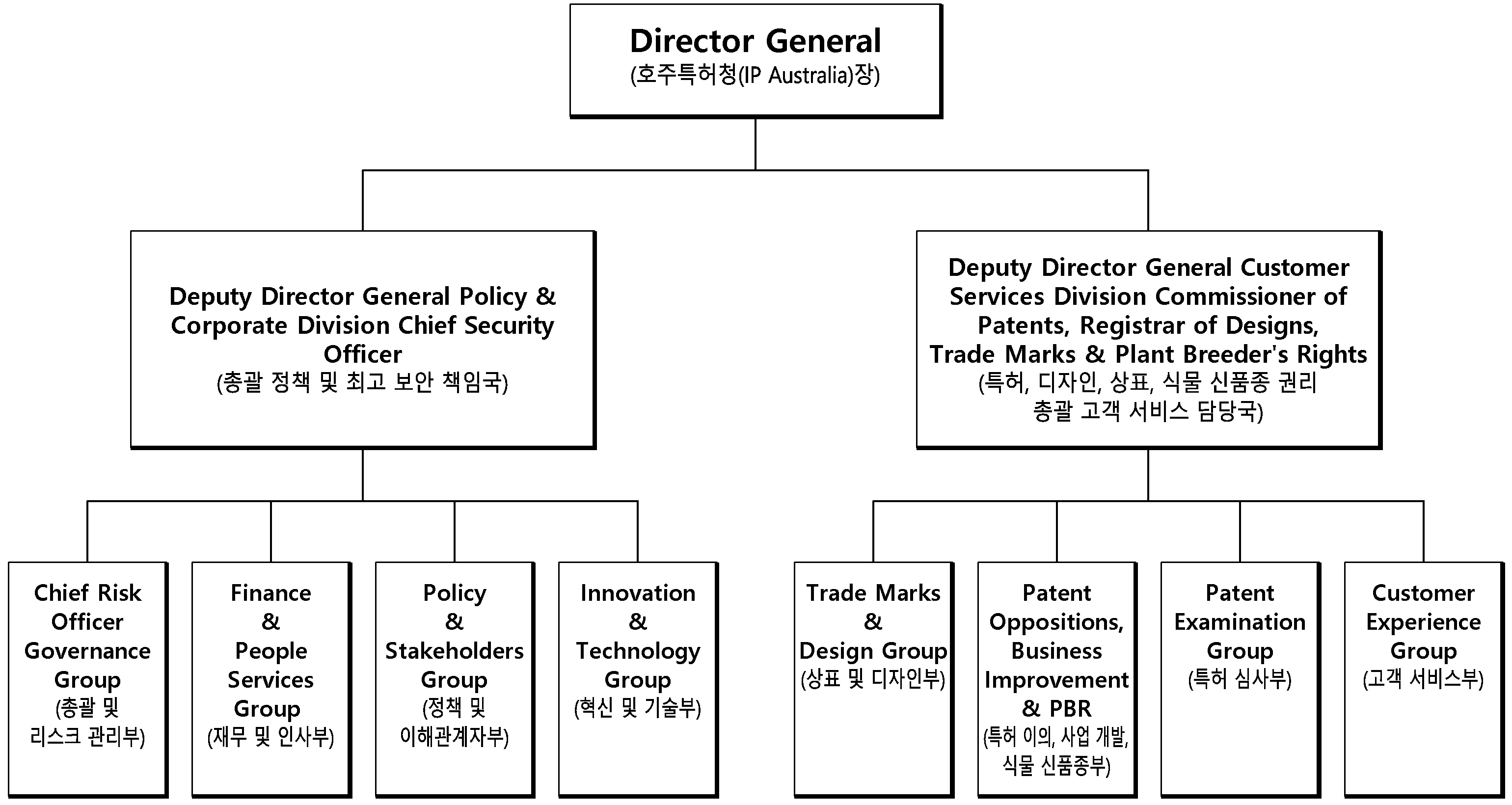

아래 호주 특허청의 조직 구조를 보면 청장 아래 크게 6가지 부서로 나뉘어져 있는데 사업개발 및 전략 그룹, 비즈니스 및 정보 관리 솔루션 그룹, 고객 운영 그룹, 기업 서비스 그룹, 특허, 육종가 권리(plant breeder’s right)상표 및 디자인 그룹으로 나뉘어져 있음

- 사업개발 및 전략 그룹(Business Development and Strategy Group)은 특허 정책에 관한 방향을 개발하며 입법과정과 의회 관계에서 특허청의 의견을 대변하고, 출원인, 이해관계인, 국제기구 및 기타 특허 사무소와의 관계를 조율함. 비즈니스 및 정보 관리 솔루션 그룹(Business and Information Management Solutions Group)에서는 기술의 전달 및 관리를 담당하고 있음

- 고객운영그룹(Customer Operations Group)에서는 고객들에게 정보를 제공하고 고객 관리 센터를 운영하는 등의 서비스를 제공하고 등록신청과 등록유지신청 등을 전담

- 상표 및 디자인 그룹(Trade Marks and Designs Group)에서는 상표, 디자인 출원 건을 심사하고 권리를 부여하며, 거절과 관련된 분쟁에 대해 결정을 내리게 됨

- 주소: 47 Bowes Street Phillip Act2606

- 전화: +61-1300-651-010

- 홈페이지: www.ipaustalia.gov.au

- 이메일: assist@ipaustalia.gov.au

지적 재산권에 관한 자문위원회 (ACIP)는 정부에 의해 1994년에 설립된 독립적인 기구이며, 지적재산권 문제와 호주 특허청의 전략적 관리에 대한 산업, 과학 및 연구를 위한 자문기구의 역할을 하고 있음. 위원회의 회원은 지적 재산권 제도의 이해 관계자와 크고 작은 기업에서 개인, 법률 및 변호사 직업과 학계의 인사를 포함하게 됨

행정 항소 재판소(AAT)는 호주 연방 정부의 행정 결정의 준 사법적 검토를 위해 존재하는 호주 준 사법체계의 일부임. 행정 항소 재판소(AAT)는 호주 정부 및 일부 비정부 기관에 의한 행정 결정의 다양한 범위의 독립적인 검토를 받을 수 있음. AAT은 법원과 같은 사법기관에 비해 가능한 간소한 형식과 전문적이며 공정하고 공평하게, 높은 품질의 신속한 검토를 제공받을 수 있다는 것이 장점임. 개인과 정부 기관 모두 AAT의 서비스를 이용할 수 있음. 호주 법원 계층 구조의 일부인 법원은 아니나 재판소의 결정은 호주의 연방법원에 의해 검토될 수 있음. AAT는 우리나라의 행정심판과 같은 역할을 하는 것으로 호주의 지식재산권과 관련하여 심사관, 등록관 등의 결정에 대해서는 연방법원에 항소하나 행정적인 절차에 관한 불복의 경우에는 행정 심판소에 하게 됨. AAT는 행정적인 결정에 대해 검토를 할 일반적인 권한은 없으나 일반인 또는 장관의 지위에서 AAT에 행정심판을 제기하는 경우 해당 처분을 받은 행정결정에 대해 관할권을 부여받게 됨

호주 세관 및 국경 보호(이하 관세청)는 호주 국경의 보안과 안전성을 전담하는 기관임. 여기서는 국경을 넘어온 불법 상품 및 사람들의 불법 이동을 감시하고 방지하기 위해 호주 연방 경찰, 호주 검역 및 조사관, 이민 및 시민권의 부와 국방부가 다른 정부 및 국제기구와 긴밀하게 상호작용하고 있음. 세관 및 국경 보호를 통해 호주 지역 사회, 정부, 산업, 여행 및 기타 정부 기관과 호주 시민들이 보호를 받고 있음

- 조직으로는 국경보호위원회(Border Protection Service)와 호주 관세부(Australian Customs)를 총괄한 최고집행임원으로서 수장인 CEO가 있고 각각의 부에 대하여 부수장(Deputy Chief Executive Officers(DCEOs))을 두고 있음

- Australian Customs and Border Protection Service는 호주에 반입, 반출되는 물품과 입출국자들에 대해 관세를 매기고 규제하는 기관이므로 수입되는 물품이 지식재산권을 침해하는 경우 압류를 할 수 있으며 상표, 저작권을 침해하는 물품의 경우에 수입이의신청을 통해 일정 기간동안 수입금지 명령을 내릴 수도 있음

호주는 웨스턴오스트레일리아, 사우스오스트레일리아, 퀸즐랜드, 노던 준주, 빅토리아, 뉴사우스웨일스의 주로 이루어진 연방제 국가임. 연방제 국가이므로 각 주의 자치 하에 행정, 사법 업무가 처리되며 각 주마다 법도 조금씩 다름

- 기본적으로 호주의 법률구조는 연방 정부와 주(州) 정부가 함께 관장하고 있는 구조이며 호주의 헌법이 연방정부와 주정부의 소관 분야를 별도로 구성하고 있기 때문에 연방의회가 제정한 연방법을 다루는 연방법정(Federal Courts)과 주 의회가 제정한 주법을 다루는 주법정(State Courts)으로 나누어져 있음. 호주의 법률 시스템은 영국에서 발달된 관습법의 법률 체계를 근간으로 함

법정이 부여받은 법적 권한의 범위가 있어 이것을 재판권(Jurisdiction)이라고 하고 이 재판권의 범위에 따라 법정의 위계(Hierarchy)가 생김

- 연방법정은 두 개의 위계가 있는데 호주 연방법원(Federal Court)과 고등법원(High Court)임. 연방법원 중 특별 사건을 다루는 법원으로 가정 법원(Family Court)이 있음. 그리고 주법정의 최고법원, 고등법원, 호주연방법원 그리고 가정법원 위에 군림하는 최고의 법정이 고등법원(High Court)임. 연방법원에 불복하는 경우 연방법원의 합의체에 항소하며 경우에 따라 최고법원인 고등법원에 항소하게 됨. 연방법원의 합의체는 3인을 Full Court라고 합의체 판결을 하며 특별한 경우 5인의 합의체를 구성하기도 함. 연방법원은 고등법원의 판결에 구속되는데 대법원은 7명의 판사로 이루어져 있음

기초 연방법정은 특수한 연방법에 따른 특수 연방법원(Special Federal Courts)을 포함하며 이 위에 보다 중요한 연방법과 관련된 사건을 다루는 호주연방법원(Federal Court of Australia)이 있음. 또 연방법정에 소속되면서도 가정법에 의거한 가정법원(Family Court)이 별도로 있음. 연방지방법원은 이혼, 자녀부양과 같은 가정법 관련 비교적 단순한 소송과 행정소송을 다룸

- 호주 연방법원은 노사분쟁, 거래행위법상의 소송, 그리고 파산에 관한 사항 등을 다루며 먼저 1명의 판사에 의해 판결이 난 후 판결에 불복할 경우 3명의 판사에 의한 항소도 다룸. 구체적으로 연방지방법원은 배상청구법원, 국제 거래 법원 및 파산 법원 등 전속 관할권을 행사하는 특수법원을 제외하고는 연방사법관할권에 속하는 모든 민사, 형사를 다루게 되는 제1심 법원임

- 판결에 대해 불복할 때에는 연방법원 합의체에 상소할 수 있으며 special leave가 인정되는 경우에는 연방대법원으로 직접 상소할 수도 있음. 그러나 연방법원이 주법원보다 모든 법 문제에 있어서 우위에 있는 법원은 아니며 연방문제에 관한 관할권 등 주법원으로부터의 상소사건에 대해 연방법원이 관할권을 갖고 있는 경우가 있지만 그것은 연방국가적 구조에 기인하는 것이고 그 외의 점에 있어서는 본질적으로 양자는 별개의 차원이라고 볼 수 있음

연방대법원(High Court)은 각주의 최고법원(Supreme Court)의 판결에 불복하여 항소하는 사건을 맡으며 우리나라 대법원이 대법원장 1명 포함 14명의 대법관이 있는 데에 반해 호주의 대법원에는 주법관(chief justice) 1명 포함 7명의 대법관이 있음

각 주는 주 헌법과 주 의회가 제정한 법률에 따라 독자적인 주법원을 가지고 있기에 각 주마다 조직, 권한, 명칭 등에 차이가 있음. 주법정은 3단계의 법원으로 나누어져 있음. 하급 법원의 명칭은 주마다 약간씩 다른데 대개 Magistrates Courts, Local Courts, Courts of Petty Sessions라고 불리며 비교적 경미한 형사 사건과 사소한 민사사건을 취급함

- 1심법원은 일반적으로 1명의 판사가 배심원과 함께 또는 단독으로 모든 사건을 심리하게 되는데 다만 가사, 소년범죄, 유언집행 등에 관해서는 특별법원이나 부가 설치되기도 함

- 중급법원은 하급법원에서 올라오는 민사사건의 항소심과 민사사건 중 고액이 관련된 사건과 무장 강도 등 중한 형사범을 직접 다룸. 고등법원은 주법정의 최고 법정으로 하급법원, 중급법원에서 올라오는 항소재판을 취급하고 살인이나 강간 같은 중범의 형사 사건을 다룸. 1심에 불복할 경우에는 항소법원에 항소를 제기하며 이에 불복할 경우에는 최고 법원으로 항소하게 됨

호주가 가입한 주요한 국제 조약으로는 내국인 대우 원칙, 최소한의 보호, 무방식주의, 소급 보호 등을 기본원칙으로 하여 예술적 저작물을 대상으로 하는 저작권 등 지식재산권에 관한 베른협약(1928)과, 미생물의 보호에 관한 부다페스트 협정(1990), 상표권의 국제적 보호를 꾀하는 마드리드 의정서(2001), 특허권의 국제적 보호를 위해 하나의 출원으로 다수국에 출원할 수 있도록 한 특허협력조약(PCT, 1970), 특허법 절차 통일을 위한 PLT 등 다수의 협약, 협정에 가입되어 있음

| [표 9] 호주가 가입한 지식재산권 관련 조약 현황 출처: WIPO | |

|---|---|

| 조약명 | 발효연도 |

| Paris Convention | 1925 |

| Berne Convention | 1928 |

| Nice Agreement | 1961 |

| WIPO Convention | 1972 |

| Phonograms Convention | 1974 |

| Strasbourg Agreement | 1975 |

| Patent Cooperation Treaty | 1970 |

| Budapest Treaty | 1990 |

| UPOV Convention | 1989 |

| Brussels Convention | 1990 |

| Rome Convention | 1992 |

| Trademark Law Treaty | 1998 |

| Madrid Protocol | 2001 |

| WIPO Copyright Treaty | 2007 |

| WIPO Performances and Phonograms Treaty | 2007 |

| Patent Law Treaty | 2009 |

| [표 10] 지식재산권 지원 사업 목록 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 사업분류 | 사업명 | 주요내용 | 세부정보(링크) | 비고 | |

| 1. 지식재산창출 | IP기반 해외진출 지원 | 수출(예정) 중소기업 대상 최대 3년간 IP 서비스(해외권리화 지원 등)를 제공하여 글로벌 강소기업으로 육성 | www.ripc.org | ||

| 스타트업 지식재산바우처 사업 | 스타트업 대상으로 원하는 IP 서비스(국내외 IP 권리화 등)를 원하는 시기에 이용할 수 있는 바우처 발급 | 위탁기관 미정 | |||

| 중소기업 IP 바로지원 | PCT 출원 비용 등 중소기업 경영시 발생하는 시급한 IP 애로 사항 상담 및 해결 | www.ripc.org | |||

| 2. 지식재산활용 | 지식재산 서비스 활성화 사업 | 지식재산서비스기업의 국내·외시장 판로 개척 지원 | www.kaips.or.kr | ||

| 3. 지식재산보호 | K-브랜드 분쟁대응 지원 | 수출기업의 K-브랜드 해외 지재권 침해 피해 최소화를 위한 온라인 위조 상품 및 상표 무단선점 대응 지원 | www.koipa.re.kr | ||

| 특허 분쟁대응 지원 | (사전예방)기업 맞춤형 특허분쟁 위험 진단 및 예방 지원 (사후대응)특허침해·피침해 분석 등 분쟁 상황별 맞춤형 대응 전략 제공 |

www.koipa.re.kr | |||

| 4. 기타 수출지원 사업 | 수출바우처 사업(산업부) | 중소·중견기업 중 세부사업 요건을 충족하는 기업을 대상으로, 해외 IP 획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 산업부 | |

| 수출바우처 사업(중기부) | 수출 유망 중소기업 대상, 해외 IP획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 중기부 | ||

| 중소기업 혁신 바우처 사업(중기부) | 제조업 영위 중소기업 대상, IP 출원 및 컨설팅 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.mssmiv.com | 중기부 | ||

※ 사업분류 1,2,3은 특허청 산하 사업임

※ 위 자료는 2022년 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인이 필요함

특허란 어떠한 새롭고 진보적이며, 유용한 기기, 물질, 방법, 과정 등에 의해 권리를 부여하는 것임. 특허는 독점배타권을 부여하게 되며 이는 법적으로 구속력이 있음. 호주에서 특허권을 취득하게 되면, 특허권자의 허락 없이 호주에서 특허 발명을 실시하는 자의 사용을 금지시킬 수 있고 그에 따른 법적 조치를 취할 수 있으며 타인에게 실시할 수 있는 권원을 부여할 수도 있음

그러나 특허를 받는 것이 항상 최선의 선택은 아니며 이를 영업비밀이나 노하우로 관리할 수도 있음. 왜냐면 특허제도는 신규한 발명의 공개의 대가로 독점권이 주어지는 것이므로 발명을 공개해야 하기 때문임. 발명을 공개할 경우 발명을 도용할 수도 있고 약간의 개량을 통해 타인이 특허권을 받을 수도 있음. 이러한 타인의 특허권 발생을 방지하기 위해서는 자신의 발명을 공개하여 특허권 발생을 저지할 수도 있음. 또한 특허를 유지하기 위해서는 일정 금액의 수수료를 납부해야 하고 이를 유지 관리하는데 시간이 소요되며 제3자가 자신의 특허를 침해하는지 여부에 대한 검토 및 감시가 필요함. 따라서 자신의 발명을 특허권으로 보호하는 것이 적절한지는 상황에 맞게 유동적으로 대처하는 것이 권장됨

호주 특허법 1990에는 발명의 정의 규정을 따로 두고 있지는 않음. 그러나 특허법의 법 목적상 전통적으로 특허가 부여되었던 제품, 기기, 장치 등과 같은 발명뿐만 아니라 그 보호의 필요성에 따라 컴퓨터 관련 발명(computer related invention), 사업 방법(business method, BM), 생물학적 발명(biological invention), 미생물과 다른 생물학적 물질(micro-organisms and other biological materials)도 특허의 대상이 됨. 그러나 인간이나 인간으로부터 나온 것을 생물학적으로 처리한 것, 예술작품, 수학적 모델, 계획, 또는 다른 순수하게 정신적인 과정이나 생각은 특허를 받을 수 없음

호주에서는 컴퓨터 관련 지식재산권에 대해 세 가지 주요 형태로 보호하고 있는데 특허, 저작권, 회로 배치에 관한 권리(circuit layout rights)가 이에 해당함. 그러나 이들이 보호하는 영역은 조금씩 다른데 회로 배치에 관한 권리는 전자 회로의 모양으로 디자인 및 레이아웃을 보호하는 것이고 저작권은 복사되는 컴퓨터 프로그램의 코드를 보호함. 특허는 프로그램이 컴퓨터 작업을 만드는 방법을 보호함. 따라서 특허로 보호받는 경우에는 컴퓨터 작업결과를 보호하는 것이므로 컴퓨터 프로그램이나 코드가 다르더라도 같은 방식으로 프로그램을 구현하는 경우에는 같은 발명으로 봄. 컴퓨터와 관련하여 특허로 하드웨어와 소프트웨어 모두 보호가 가능한데 특히 소프트웨어의 경우에는 산업상 이용가능 해야 하며 단순히 수학적인 문제의 주어진 유형을 해결하기 위한 절차에 불과한 경우에는 특허받을 수 없음. 하드웨어 같은 경우는 이전의 기기에 비해 향상된 방법으로 작업을 수행하는 경우에는 특허 받을 수 있는데 컴퓨터 메모리나 디스크 드라이브 버스 구조(bus architecture), 모니터 같은 경우가 그 대상임. 반면 컴퓨터의 소스코드, 실행코드, 데이터뱅크 같은 경우는 저작권이 컴퓨터 프로그램의 특정 코드를 보호하는 것이므로 저작권으로 보호 받는 것이 타당함. 혹은 집적회로(IC)의 배치를 보호받고 싶으면 집적회로를 만드는 능동, 수동 소자 및 이들의 3차원 interconnection과 이들의 레이아웃을 보호하는 회로배치에 관한 법률로서 보호받으면 됨

BM 발명이란 컴퓨터, 통신, 인터넷 기술을 기초로 영업을 하는 방법에 관한 아이디어가 산업상 이용 가능하도록 구체적인 기술 수단으로 구현된 영업방법과 관련된 발명임. 즉 사업 아이디어에 정보 시스템에 결합된 형태의 발명으로, 온라인상의 사업 방식이 구체적인 기술 수단을 통해 실현된 형태의 발명임. 호주 특허청에서 요구하는 조건으로는 우연적인 것이 아닌 실질적으로 ‘유용한 물건’을 만드는데 직접적으로 관련되어야 하며, 따라서 방법을 구현하는 시스템이나 프로세스의 특정 동작이 충분히 상세하게 묘사되어야 함

일반특허는 미생물, 세포, 잡종세포, 관련 생물학적 물질과 그들의 사용, 유전자 조작 생물에 대해 얻을 수 있음

미생물에 관한 특허의 경우에는 미생물에 대한 반복가능성을 보장하기 위해 입수가 어려운 경우에는 기탁을 요구하고 있음. 호주 특허법에서는 미생물 기탁 관련 규정을 특허법 시행령에서 두고 있는 우리나라와는 달리 sec41, 42 규정에서 명세서 작성 시 미생물에 관한 규정을 두고 있음. 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 사용 가능할 것이라고 합리적으로 기대할 수 없는 경우에는 기탁과 함께 명세서에 설명할 것을 요구하고 있음

디자인이란 물품과 관련하여, 그 물품의 하나 이상의 시각 특징으로부터 야기되는 모든 외관을 말함. 디자인법상 물품이란 공업적으로 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 말하여, 물품의 구성요소라도 그 물품과 독립하여 존재할 수 있는 경우 물품으로 볼 수 있음. 시각적 특징이란 물품과 관련한 물품의 형상, 구성, 패턴, 장식을 포함하나 이에 한정되지는 않음. 그러나 호주 디자인법은 촉감, 재료, 표면, 색은 시각적 특징에서 제외하고 있는데 우리나라는 물품의 형상, 모양, 색채를 디자인으로 보고 있어 색채의 디자인법상 지위 면에서 차이가 있음

상표출원의 경우 크게 통상의 호주의 상표등록출원이 있고, 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원이 있음. 전자는 호주의 등록요건을 만족하여 등록이 되면 호주 내에서 상표로 보호받고 후자는 국제 상표등록 출원으로 출원하면, 마드리드 의정서에 의해 기초출원 또는 등록의 출원일이 진입국에서의 출원일로 인정되면서 국제적 보호를 받게 되는 것임

- 호주에서는 영어, 스페인어, 프랑스어 중 하나의 언어로 출원해야 함. 호주 특허청(IP Australia)을 지정국 관청으로 하여 출원하여 국제 출원의 요건을 만족했는지 심사받게 되고, WIPO의 국제 사무국에서 출원서가 송부되면 국제 공개가 되며 국제조사기구에 의해 형식적 요건을 심사받게 됨. 승인받은 상표는 국제 공개가 되어 이의 신청을 받게 됨

표장의 종류는 지리적 표시, 증명표장, 단체표장, 소리, 냄새, 상표 등 여러 종류가 있지만 이를 출원하는 방법은 통상의 상표등록 출원의 형식에 따름. 다만 각 상표출원의 형식에 따라 특별히 더 요구사항이 있는 경우가 있는데 증명표장의 경우라면 CTM의 기준에 대한 사본을 제출해야 하고, 조건을 만족시키는지를 심사하게 되며 아울러 호주의 ACCC의 승인도 받아야 함. 지리적 표시는 증명표장으로 보호하기 때문에 증명표장의 요건을 만족하면 됨. 다만 호주는 포도주의 주산지이기 때문에 Wine Australia Corporation에 의해 보호받을 수도 있음

호주 상표법 제17조에서는 상표에 관한 정의 규정을 두고 있음. “상표”란 사업을 영위하는 자가 업으로서 거래하거나 제공하는 상품 또는 서비스를 다른 사람이 사업으로 거래 또는 제공하는 상품 또는 서비스와 식별하기 위해 사용하거나 사용하려는 표장임. 즉 상표는 자신의 업무와 관련된 상품 등을 타인의 업무와 관련된 상품 등과 구별하기 위해서 ‘사용하는 것’이므로 사용의사 있어야 하며, 사용의사 없이 출원하는 경우에는 거절이유에는 해당되지 않더라도 후에 불사용 상표등록 말소 신청의 대상이 됨. 또한 자신의 상표와 타인의 상표와 ‘구별’하기 위한 것이므로’ 타인의 표장과 동일 유사한 것은 원칙적으로 등록받을 수 없음. 자신의 업무에 관련된 ‘상품 및/ 또는 서비스’와 관련된 표장이므로 상품 및/또는 서비스를 상품류 구분에 따라서 1류 이상을 지정하여 출원해야 함. 또한 상품 등에 관련한 ‘표장’이므로 상표법에서 허용하는 표장의 요건을 만족해야 함. 상표법에서는 눈으로 식별 가능해야 한다고 기본적으로 규정하고 있지만, 소리, 냄새 상표 등도 허용하고 있어 표장의 종류에는 크게 제한을 두고 있지 않음

상표는 자신의 상품 등을 타인의 업무에 관련된 상품 등과 구별하기 위한 표장이고 표장은 전통적으로 어떠한 글자, 이름, 표시, 숫자, 기기, 브랜드, 라벨, 티켓 등의 조합에 의해 이루어진 것임(sec6). 1995년 상표법에서는 이러한 전통적인 표장의 정의에 새로운, 형태(shape), 소리(sound), 냄새(scent)를 추가하였음

- 대다수의 출원을 차지하는 일반적인 표장은 글자 또는 숫자의 조합으로 이루어진 형태이나 정의 규정에서 소극적으로 규정해 놓은 것이 아닌 만큼, 열거한 것에 대해서만 표장으로 인정되는 것이 아니라 잠정적으로 식별 표지로 사용 할 수 있는 것이면 모두 상표로 가능하다는 것을 내포하고 있음

- 3차원 입체상표의 경우에는 1995년 이전의 상표법에 의할 경우 등록 될 수 없었음. 이는 상표가 물품과 분리하여 존재하는 것으로 생각되었기 때문임. 현재는 코카콜라의 병 모양과 같은 입체 상표도 등록이 가능하게 되었음

호주 상표법에서는 특유의 제도로서 단체표장(Collective trademarks, Act part15), 방어 표장(defensive trademarks, Act part16), 증명 표장(certification trademarks, Act part17)을 별도 규정을 두어 규정하고 있음

- 단체 표장의 경우에는 해당 조합원이 제공하는 상품 또는 서비스와 타단체의 조합원이 제공하는 상품 또는 서비스와 구별하기 위해 사용 또는 사용할 의도로 사용하는 표장임. 단체 표장의 출원에 있어서는 보통의 상표 등록 출원과 다른 점이 없어 통상의 상표 등록 출원으로 출원하면 됨

- 증명 표장의 출원인은 법인 또는 비법인 단체이어야 하며 단체 표장에 관한 규정은 항상 복수인 members로 표현되므로 이는 그 단체의 구성원이 반드시 한 명 이상이어야 하는 것을 뜻함. sec163(1)에 의해, 단체표장 등록 출원은 통상의 상표 등록 출원과 같이 취급하며, sec163(2)에 의해 이 법의 목적에 따라 구성원 중 어느 누구의 사용이라도 단체표장 출원인의 사용으로 봄

- 방어 표장의 경우에는 원칙적으로 상표는 자타 상품 식별 표지로 사용하기 위해 출원하여 등록받는 것이나, 방어 상표의 경우에는 상표의 사용 의사가 없어도 가능함. 원칙적으로 등록 상표의 권리 범위는 등록 상표를 지정 상품 및/또는 서비스에 대하여 사용하는 경우까지 미치므로 이 범위에서 침해가 성립함. 그러나 타인이 다른 상품, 서비스에 사용할 경우. 상기 정의에 의하면 침해가 성립하지 않아 권리자로서는 침해책임을 묻기 위해서 모든 지정 상품에 대해 등록을 받아야 하는 곤란함이 있음

방어 표장으로 등록받기 위해서는 등록 상표의 지정 상품의 전부 또는 일부와 관련하여 어느 정도 사용하였기 때문에 다른 상품 또는 서비스에 관련한 상표의 사용도 연관성을 가져, 그 또한 등록 상표권자의 사용으로 볼 수 있는 경우로서 그 다른 상품 또는 서비스에 대하여 방어 표장으로 등록받을 수 있음.(sec185(1)) 이러한 방어 표장은 등록 상표가 출원인의 명의로 특정 상품 또는 서비스에 대한 방어 표장 이외의 상표로 이미 등록되어 있는 경우에도, 해당 상품 또는 서비스에 대한 방어 표장으로 등록받을 수 있음

증명표장이란 상품 또는 서비스를 거래하는 데 있어 그 상품 또는 서비스의 기원 물질, 생산 방법을 포함한 품질, 정확성, 그 외에 다른 특성을 증명표장권자 또는 그자로부터 권한을 부여받은 자가 증명해주기 위해 사용하는 표장을 말함. 증명표장의 경우에는 1995년 상표법에 의해서 대부분의 상표규정이 증명표장의 경우에도 적용되므로 증명표장의 출원은 통상의 상표 등록 출원으로 출원하면 됨.(sec170). 증명 표장의 특유한 요건으로 증명 표장 등록 출원을 한 자는 규칙에 따라 증명 표장의 사용을 관리하는 규약의 사본을 sec27(2)에 규정된 서류와 함께 제출하여야 함

- 규칙에는 상품 및/또는 서비스가 증명표장을 사용하기 위해, 증명 표장이 사용되기 위해 상품 및/또는 서비스가 충족시켜야 할 요구사항(“인증 요구 사항”), 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정하기 위한 과정 및, 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부를 평가하는 것이 승인된 자(“승인 인증 자”)가 되기 위한 특성 및, 증명표장권자 또는 사용권자가 상품 및/또는 서비스에 대한 증명 표장을 사용하기 위해 충족해야 하는 요구사항 및 증명표장권자 또는 사용권자의 증명 표장 사용에 대한 추가 요구 사항 및 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부에 관한 분쟁 해결 절차 및, 증명 표장 관련 기타 문제에 대한 분쟁 해결 절차에 관한 사항이 기재되어야 함

2018년 호주 정부는 생산성 위원회(Productivity Commission)의 권고 사항을 바탕으로 2011년 이후 가장 대대적인 호주 지식재산법률 개정안을 발표함

- 그간 병행수입에 관한 판례의 애매모호한 태도에 대해 명확한 규정을 요구하던 여론을 반영한 듯, 저작권법의 유명무실하던 조항을 삭제하고 상표법에 새로운 조항(제122A항)을 추가함

- 신설된 상표법 제122A항은 호주 국내외를 막론하고 상표권자의 ‘(포괄적) 동의’를 받아 진정상품에 해당 상표를 사용했다면 이를 호주로 수입할 경우, 호주 내 해당 상표의 등록권자의 권리를 침해하지 않는다고 규정함. 기존에는 현실적으로 병행수입업자가 일일이 호주 내 상표 사용등록 여부 또는 상표권자의 동의를 얻는 것이 어렵다는 문제가 있었는데, 본 조항을 통해 수입업자가 ‘합리적’으로 관련 내용에 대해 조사하여 결론에 도달한 것이라면 상표에 대한 권리를 침해하지 않으면서 해당 상품을 합법적으로 수입할 수 있는 길이 열림

- 얼핏 보기에 위 병행수입 관련 조항이 호주 총판권자 등 기존에 호주 내 해당 상표에 대해 배타적 권리를 갖고 있었던 권리자들에게는 불리하면서 병행수입업자들에게 마냥 희소식인 것처럼 여겨질 수 있으나, 위 조항이 요구하는 조건이 다소 까다로우므로 병행수입업자의 경우, 해당 조항의 적용을 받으려면 가능 여부를 수입 전부터 꼼꼼하게 검토하여야 함

상표 불사용 취소 신청과 관련한 유예기간이 단축

- 현행 법령은 상표 출원 후 5년 이상 사용하고 있지 않은 경우, 제3자가 해당 상표에 대해 취소 신청을 할 수 있다고 되어 있으나, 이 5년의 유예기간이 과도하게 길다는 지적이 받아들여져 3년으로 단축됨. 그렇지만 개정법의 3년 기산 시점은 상표 출원일이 아닌 ‘상표 등록일’이기 때문에, 만약 출원 상표의 심사기간이 2년 이상으로 길어질 경우엔 결론적으로 현행과 큰 차이가 없을듯함

2018년 8월 24일부터는 특허권자가 의약특허의 존속기간을 연장하고자 할 경우, 보건부에 관련 내용을 보고할 필요가 없어짐. 이는 해당 내용을 연구개발 관련 세금공제 또는 호주 국세청 자료 등으로 충분히 조회할 수 있으므로 굳이 특허권자에게 불필요한 보고 의무를 지울 필요가 없어졌기 때문임

이번 개정안에는 호주 정부와 뉴질랜드 정부가 함께 추진하던 특허 단일 출원·단일 심사 제도가 뉴질랜드 정부의 반대로 무산된 것이 반영됨. 그간 호주 정부는 단일 출원·단일 심사 절차를 위해 관련 제도를 정비해오고 있었으나, 최종적으로 뉴질랜드 정부가 각종 비용 및 자원 부족 등을 이유로 이 제도 시행을 거부하자 호주 정부 역시 이번에 호주 특허법에 잔존하던 관련 조항들을 공식적으로 폐기함

기존 서면으로 당사자에게 압류 사실에 대해 통지하던 의무가 삭제되고 이메일 등과 같은 전자 송달 수단을 통해 통지문을 송부하는 것이 가능해짐. 그러므로 세관에서 보내는 중요한 서류를 놓치지 않으려면 세관 신고서에 자주 사용하는 이메일 주소로 기재할 것을 권함

2020년 2월 27일, 호주 지식재산청(IP Australia)은 지식재산권법 개정법(Intellectual Property Laws Amendment Act 2020)이 26일 왕실의 승인을 받았으며 이에 따라 2021년 8월부터 혁신특허(Innovation Patent) 제도를 폐지한다고 발표함

- 이번 지식재산권법 개정에는 1990년 특허법, 1995년 상표법을 비롯한 2003년 디자인법의 개정에 이르기까지 전반적인 지식재산권법 개정의 내용을 다루고 있음

(주요내용) 지식재산권법 개정법의 주요 개정내용은 다음과 같음

- (특허법의 목적) 특허제도의 근본적인 목적을 명확히 하고자 목적 조항을 도입하여 향후 특허제도가 적절하고 적합하게 유지되도록 하는 원칙을 제공할 수 있도록 함

- (혁신특허제도의 폐지) 혁신특허는 2021년 8월 26일부터 출원이 불가능하며 한편 동 개정의 시행일 전에 출원된 기존 혁신특허는 만료일까지 계속 효력을 유지함

- 호주의 혁신 특허는 실체심사 시 진보성이 아닌 혁신성 요건을 판단하여 8년의 존속기간을 부여하는 특허권으로 일반 특허(Standard Patent)와 비교하여 등록기간이 훨씬 더 짧고, 판단기준이 낮아 개인이나 중소기업의 발명 장려를 위해 활용되어 왔음

- 그러나 혁신특허제도는 너무 쉽게 특허권이 부여되고 이로 인해 낮은 수준의 특허권을 양산하고 공정한 경쟁을 저해한다는 우려가 지속적으로 제기되어 동 제도의 폐지가 이루어짐

- (국가사무) 특허권과 디자인권의 국가사무(Crown use)를 위한 사용에 있어서 투명성과 책임을 강화하고자 국가사무가 발동될 수 있는 상황을 명확히 하고 감독 절차 등을 도입함

- (강제실시권) 강제실시에 관한 요건을 기존 ‘공공의 합리적인 요구(reasonable requirement of the public)’에서 ‘공익(public interest)’으로 변경하여 특허권자와 대중의 이익 균형을 개선함

2021년 9월 13일, 호주 지식재산청(IP Australia)은 산업디자인 제도를 전면 개편하였다고 발표함

(주요내용) 디자인 개정법(Designs Amendment(Advisory Council on Intellectual Property Response) Act 2021)은 2021년 9월 10일에 호주 의회에서 통과되어 2022년 3월 10일 발효되며, 주요내용은 다음과 같음

- (디자인 신규성 상실의 예외) 디자인 공개 후 12개월 이내 등록하면 공지된 디자인 등에 해당하지 않음

- (선사용에 따른 통상실시권) 제3자가 어떤 디자인이 출원․등록된 사실을 모르고 해당 디자인의 등록일 이전에 사용하는 경우에 침해를 인정하지 않고 실시권을 행사할 수 있음

- (디자인 등록 절차 간소화) 디자인 출원 후 6개월이 경과하면 권리가 자동 등록되므로, 디자인 등록을 원하지 않는 경우에 출원을 철회해야 함

- (전용실시권자의 소제기 권리) 전용실시권자에게 침해 소송을 제기할 수 있는 권리를 부여함

- (관련내용) 호주 지식재산청은 2021년 9월 14일 유럽 지식재산청(EUIPO)의 디자인 검색 시스템인 디자인뷰(Designview)에 가입하며 약 22만 건의 디자인 권리 정보를 제공하였으며, 디자인뷰에 수록된 약 180건에 달하는 외국 디자인 출원․등록 정보에 접근할 수 있게 되었다고 밝힘

2016년 7월 12일, 호주 특허청(IP Australia)은 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허 심사지침을 업데이트하고, 관련 규칙을 재정비하였다고 발표

- 2015년 연방 대법원 판결(Commissioner of Patents v RPL Central Pty Ltd, 이하 ‘RPL 판결’이라고 함)에 따라 심사지침을 개정하고 제조방법과 영업방법, 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 규칙을 재정비하게 됨

(주요내용) 특허 심사지침 업데이트와 제법 관련 규칙 재정비는 다음과 같음

- RPL 판결 요지를 특허 심사지침에 반영하였으며, 이에 따라 일관성 있게 법을 이해하고 적용할 수 있도록 특허 심사관을 대상으로 관련 연수를 실시함

- 동 연수는 영업방법과 컴퓨터 소프트웨어뿐 아니라 생명공학, 화학, 의약품 등의 분야 출원에 관련된 심사관을 대상으로 실시함

- 향후 품질 검토 제도 등을 통해 지속적으로 심사를 모니터링할 예정임

- 특허적격성의 구분은 판결을 통해 법적 요건이 해석되며, RPL 판결로 인해 금융, 비즈니스 전략, 추상적 아이디어 등에 대해서는 청구항에서 방법이나 소프트웨어 상품, 어플리케이션을 포함하고 있어도 특허적격성을 인정하지 않는다는 규칙이 정립되었다고 할 수 있음

- 그러나 발명이 컴퓨터의 운용을 개선하거나 컴퓨터를 통한 비즈니스 절차의 이행에 대한 기술적 해결에 관한 것인 경우에는 특허적격성이 인정됨

|

| [표 11] 호주 특허법 개정 연혁 | |||

|---|---|---|---|

| 연혁 | 특허제도 | 의의 | |

| 1952년 | 호주 특허법 제정

(Patent Act 1952) |

- | |

| 1990년 |

호주 특허법 전면 개정

(Patent Act 1990) |

현재 유효한 특허법 | |

| 2003년 | 일부 개정 | petty patent 제도를 폐지하고 innovation patent 도입 | |

| 2012년 | 일부 개정 | 특허성 판단 기준 정립 | |

| 2018년 | 일부 개정 | 뉴질랜드와 변리사 제도 통합 | |

| 2020년 | 일부 개정 | 혁신특허 폐지 | |

호주의 특허법은 우리나라가 대륙법계인 것과는 달리 영미법계를 따르고 있어 미국, 영국 특허법 특히 영국법과 유사한 점이 많음. 하지만 오랜 시간이 경과하였고 그에 따른 많은 개정을 통해 세계적인 지식재산권법 보호의 통일을 꾀하는 추세와 호주의 독자적인 지식재산권 보호 사이에서 균형을 이루고 있음

다음 변경 사항은 2013년 4월 15일 이후에 이루어진 일반 특허 출원, 2013년 4월 15일 이후에 심사 요청이 이루어진 일반 특허에 적용됨

- 명세서는 관련 기술 분야의 숙련자가 발명을 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 함

- 우선일을 확보하기 위해 요구되는 공개는 관련 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전해야 함

- 설명에 의해 주장이 뒷받침되어야 한다는 요건으로 공정한 근거를 대체함

- 명세서는 발명에 대한 구체적이고 실질적이며 신뢰할 수 있는 용도를 공개해야 함

- 진보적 단계와 혁신적 단계로의 변화

- 일반적인 일반 지식에 대한 현재의 지리적 제한(호주만 해당)이 제거됨. 이는 전 세계 어디에서나 관련 기술 전문 지식이 통상의 일반 지식을 구성한다는 것을 의미함

- 진보성에 대한 선행 기술 문서가 해당 기술 분야의 숙련자에 의해 "관련된 것으로 확인, 이해 및 간주"되어야 하는 현재 요건이 제거됨

특허 심사 변경은 부여된 특허의 품질을 높이기 위한 것임. 이는 호주특허 표준을 국제특허 표준과 보다 밀접하게 일치시키고 혁신가가 호주 및 기타 관할 구역에서 특허를 신청할 때 더 확실한 확신을 줄 것임. IP 개혁의 결과로 다음을 포함하여 특허성 표준 및 특허 심사에 다양한 변경 사항이 적용됨

- '확률의 균형' 표준은 2013년 4월 15일 또는 그 이후에 심사 요청이 있는 일반 특허 출원 또는 2013년 4월 15일 또는 그 이후에 이루어진 일반 출원에 적용됨

- 행위(예를 들어, 사전 사용)를 수행하여 발생하는 유용성 및 공개 정보는 해당 특허 출원을 검토할 때 고려될 수 있음

- 수정된 심사는 더 이상 사용할 수 없음

- 관리상의 오류가 발생하는 경우 수정 사항의 수락, 인증 및 허용이 취소될 수 있음

- 재심사에는 신청이 언제 제출되었거나 특허가 부여되었는지에 관계없이 2013년 4월 15일부터 대부분의 실질적인 심사 근거가 포함됨

기본적으로는 호주와 우리나라 모두 WIPO, 특허 협력조약의 가입국이기 때문에 특허발명의 전 세계적 보호를 꾀하는 입장에서 절차와 심사의 통일이라는 추세에 따라 큰 틀에 있어서는 유사하나, 주요한 차이점으로는 우리나라가 실용실안과 특허제도로서 고안, 발명을 보호하는데 비해 호주는 그러한 대상이 진보의 정도에 따라 혁신특허와 일반특허로 구별되도록 하였음. 여기서 우리나라가 고안은 물품의 구조 등에 관한 것으로 한정하는 반면 호주는 특별히 제안을 두고 있지 않음. 심사에 있어서도 우리나라는 이전 실용실안이 무심사에서 현재 심사주의를 채택한 것과는 달리 호주는 혁신특허에 관해 간단한 형식적인 검사(formality check)만을 하여 권리를 부여하였음 (다만 혁신특허 제도는 2020년에 폐지됨)

또한 호주는 가출원 제도가 있어 완전한 명세서를 제출하지 않더라도 우선일을 먼저 획득할 수 있음. 우리나라 또한 특허 청구범위를 유예한 채 출원하여 우선일을 획득할 수 있는바 제도의 형식에 있어서는 차이가 있으나 제도에서 보호하고자 하는 내용은 유사하다고 볼 수 있음

심사에 있어서 등록요건을 비교해 보면 우리나라는 특허 요건으로서 신규성, 진보성, 확대된 선출원주의, 선출원주의 등의 요건을 만족하도록 하고 있음. 호주도 기본적으로 선출원주의를 취하고 있는 국가로서 신규성, 진보성, 특허 받을 수 있는 발명일 것을 요구하며 우리나라와 다른 점은 확대된 선출원주의의 규정을 따로 두고 있지는 않고 신규성의 인용참증 문헌으로서 당해 출원일 전 출원되어 당해 출원 후에 공개된 명세서를 두고 있어 형식은 다르나 같은 취지의 규정을 두고 있는 것을 볼 수 있음.

이후 심사관에 의한 심사가 통과되면 승인(accept)을 받게 되고 우선일로부터 18개월이 지나면 출원공개가 됨. 승인을 받은 후에 공개가 되면 공중에 의한 심사로서 이의신청을 받게 됨. 우리나라는 기존에 이의신청제도가 존재하였으나 특허는 이의신청제도의 활용률이 낮아 이를 폐지하고 대신 설정등록 후 3개월 동안 누구나 무효심판을 제기할 수 있도록 하여 당사자적격으로서 이해관계 여부를 따지지 않게 하였음. 그러나 호주는 우리나라와는 달리 사적인 권리구제로서의 특허요건, 예를 들면 특허를 받을 수 있는 자의 출원이 아닌 경우 정당한 권리자의 출원 등은 자력구제의 차원에서 이의신청의 요건으로 하고 있으므로, 정당한 권리자로서는 특허를 받을 수 없다는 취지의 이의신청을 하여 보호를 받을 수 있으며, 기타 거절이유에 대해서 모두 이의신청 사유가 됨. 이의신청이 없는 경우 또는 이의신청이 있으나 이유가 없는 경우에는 특허권이 허여(grant)됨. 이제 권리자로서 특허 발명에 대해 독점 배타적으로 사용할 수 있으며 특허침해 소송을 할 수 있음. 이때, 호주는 우리나라와 달리 특허 심판원과 특허법원을 따로 두고 있지 않으므로 우리나라의 심판에 해당하는 것을 특허청 또는 연방법원, 기타 관할권이 있는 법원에 일임하고 있음. 심사관의 결정, 예를 들면 등록 거절이나, 보정에 관련된 사항 등에 불복하는 경우에는 연방법원이나 기타 관할권 있는 법원에 항소하면 되고, 권리범위 확인 심판이나, 특허무효 심판의 경우 특허청에 비침해 선언 신청, 특허 무효의 신청을 하면 됨. 존속기간에 있어서도 우리나라와 호주 모두 20년인 것은 동일하나 호주는 특허일을 따로 규정하고 그로부터 20년이라고 하고 있는데 특허일이라는 것은 완전한 명세서가 제출된 날로, 출원단계에서부터 보호하는 것이 우리나라와 다름. 출원인으로서는 호주 가출원 제도를 이용하면 발명에 대한 완전한 명세서 없이도 출원일을 확보할 수 있음. 호주에 출원되는 출원의 대부분이 가출원 제도를 이용함. 또한 일반 특허 출원을 했더라도 출원일로부터 12개월 이전이면 가출원으로 전환이 가능하며 보완할 수 있음. 또한 호주는 한정심사 청구제도를 두고 있음

이는 다른 나라에서 동일한 출원이 출원되어 등록된 경우 비교적 간단한 형식에 따라 호주에서의 출원을 심사하는 제도로서 출원인은 일반심사와 한정심사 중에서 선택이 가능함. 또한 이와 별개로 특허 심사 하이웨이제도를 두고 있음. 이러한 점이 호주 출원제도의 장점으로 출원인은 이를 적극 활용할 필요가 있음. 반면 출원인 입장에서의 단점은 특허 출원에 대하여 수리 후 이의신청제도를 두고 있어 출원인은 심사관에 의한 심사 이외에도 공중에 의한 심사로 거절될 수 있다는 부담을 안고 있음

| [표 12] 호주와 한국 특허법의 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 항목 | 호주 | 한국 | |

| 가출원제도 | 존재함(이후 12개월 이내 요건을 갖춰 출원해야 정규출원이 됨 ) | 없음. 대신 특허 청구범위 제출 유예가 가능함 | |

| 출원제도 | 일반특허 | 특허, 실용실안 | |

| 등록요건 | 신규성, 진보성, 선출원주의, 불특허 발명이 아닐 것(우리나라와 크게 유사하나 확대된 선출 원주의에 해당하는 규정이 신규성에 포함) | 신규성, 진보성, 선출원주의, 불특허 발명, 확대된 선출원 주의 | |

| 이의신청제도 | 있음(사적인 권리의 구제는 이의신청으로, 이의 신청사유는 거절이유와 기본적으로 동일하나 추가됨) | 폐지(무효심판의 청구인 적격을 누구나 할 수 있는 것으로 개정) | |

| 존속기간 | 특허일로부터 20년(혁신 특허의 경우는 8년) | 설정등록 후 출원일로부터 20년 | |

| 무효심판, 권리범위 확인 심판 | 소송에서 특허 무효 신청, 비침해 선언의 신청 형식, 또는 특허청의 결정 형식으로 함 | 특허 심판원에서 담당 | |

| 불복 | 연방법원이나 기타 관할권 있는 법원 | 특허 심판원, 특허 법원 | |

| [표 13] 호주 디자인법 개정 연혁 | |||

|---|---|---|---|

| 연도 | 개정법 | 내용 | |

| 1906년 | 호주 디자인 보호법(Australia Design Act) 제정 Act No. 4 of 1906 | 호주 최초의 디자인 보호법 제정 | |

| 2003년 | Australia Design Act 2003 전면 개정 | 현재의 디자인 보호법, 심사와 무심사의 중간 제도(2022년 ) | |

| 2006년, 2009년, 2010년, 2012년 |

약간의 개정이 있었고 현재(2012.7월 30일 기준) 유효한 법은 2012년 1월 1일자로 발효된 법임 | ||

호주에서 디자인이 보호되기 시작한 것은 1781년부터임. 매년 5000여건의 디자인이 신규 출원되고 있으며 이중 약 50%가 외국 출원임. 호주 특허청의 경우 특허심사 부문과 별도로 상표․디자인 심사 부문이 독립되어 있으며, 상표 심사관 및 디자인 심사관간 보직 변경이 이루어짐. 호주는 Design Act 2003의 시행(2004.6.17)에 따라, 기존의 실체심사 후 등록제도에서 형식적 요건 심사(formalities check) 후 등록제도로 디자인 등록 제도를 변경하였음. 호주의 경우 심사제도 및 무심사제도 각각의 단점을 극복하고자 양자를 혼합한 “half-way approach”방식을 채택한 것임

2022년 3월 10일자로 발효된 호주 디자인법 (Designs Act 2003 (Cth))은 그동안 업계에서 꾸준히 요구되어 온 신규성 상실의 예외 주장제도를 도입하고 전용실시권자에게도 소 제기 권한을 부여하는 등 전체적으로 융통성 있는 방향으로 개정되었다는 평가를 받고 있음

그동안 호주에서는 디자인에 대한 신규성 상실의 예외 주장이 불가능하여 출원 전 디자인이 공지되었을 경우 신규성을 상실하게 되어 구제받을 방법이 없었음. 하지만 이번 개정법을 통해 출원 전 디자인이 공지되었다 하더라도 해당 공지일로부터 12개월 이내 출원이 이루어지고 신규성 상실 예외주장을 거친다면 심사시 해당 디자인이 우선일 전 공지되지 않은 것으로 간주하도록 변경됨

- 새롭게 도입된 신규성 상실 예외주장을 하기 위해서는 해당 디자인의 공지가 반드시 2022년 3월 10일 또는 그 이후에 이루어지고, 출원일은 해당 공지일로부터 12개월 이내가 되어야 함. 적법한 공지의 주체는 디자이너, 출원인 또는 해당 등록디자인에 권리가 있는 자 모두 해당되어 이 혜택의 누릴 수 있지만, 외국의 지식재산청 또는 WIPO 사무국에 의해 공지된 디자인의 경우 신규성 상실 예외주장을 할 수 없음

신규성 상실의 예외 주장제도가 도입됨에 따라 이 제도를 활용해 등록된 디자인의 우선일 이전 이미 해당 디자인을 사용했던 제3자는 디자인 침해의 예외로 인정되어야 할 필요성이 있음. 따라서, 개정법에서는 위와 같은 선 사용자의 침해 예외를 명문화함

호주 디자인은 출원 후 등록되기 전까지는 비공개 상태를 유지하기 때문에 이 비공개 기간동안 제3자의 디자인 사용이 있었다면 추후 출원디자인의 등록 후 본의 아니게 등록디자인의 권리를 침해한 상황에 놓이게 됨. 이에 대한 구제방안으로 침해자가 디자인 사용당시 출원인의 디자인 출원 여부를 인지하지 못했고 이를 알 수 있는 합리적인 수단도 없었으며, 디자인 등록 여부를 확인하기 위한 적절한 조치를 취했다는 것을 증명한다면 ‘선의의 침해자’로 인정받아 법원으로부터 배상금 지급 면제 또는 감면 등을 받을 수 있도록 입법화함

개정법 이전 호주에서는 디자인 침해 소송은 디자인등록권자만이 제기할 수 있어 상당수의 호주 디자인등록권자가 호주 외 국가에 거주하고 호주 내 전용실시권자의 요청에 의해 호주에서 소를 제기하는 것을 꺼려하는 경우가 많았으나, 이번 법 개정을 통해 디자인 전용실시권자에게도 침해의 소 제기 권한을 부여하여 침해상황 발생시 등록권자의 개입없이 단독으로도 권리행사가 가능해짐

호주 디자인의 등록출원시 기존에는 ‘등록요청’과 ‘공개요청’ 중 선택하도록 되어 있었음. ‘공개요청’은 해당 디자인의 등록은 원하지 않으면서 디자인을 고의로 특허청 공보에 공지시켜 추후 제3자의 동일 또는 유사한 디자인 또는 특허출원시 등록을 막도록 하는 방어적 용도였음. 하지만 이 공개요청 옵션이 실제 사용되는 사례가 극히 적었고 개인 출원인에게 용어관련 혼동을 주어 이번 개정법에서는 폐지됨

또한 기존에는 출원일로부터 6개월 안에 디자인의 ‘등록요청’이 없었을 경우 해당 출원이 자동으로 소멸처분되었으나 이번 개정법을 통해 6개월 동안 출원인으로부터 ‘등록요청’이 없을 경우 자동으로 방식심사가 개시되도록 변경됨

디자인 존속기간 만료 후 갱신료를 납부할 수 있는 6개월의 유예기간 동안 디자인권의 존속여부가 불분명하다는 지적에 따라, 유예기간 내 갱신료가 납부될 경우 디자인권이 존속됨을 명문화시켜 해당 기간 내 침해가 발생했을 경우 권리행사가 가능함이 명확해짐

호주에서 디자인 침해 판단시 법원에서는 해당 물품과 관련된 ‘informed user’(정통한 사용자) 관점에서 디자인의 동일성과 전체 관찰시 본질적 유사성을 판단해왔으나, ‘informed user’라는 단어는 반드시 해당 디자인 물품을 사용해 본 사람으로 국한된다는 지적에 따라, 개정법에서는 실제로 해당 사용해 본 사람일 필요는 없고 해당 물품에 ‘familiar person’ (친숙한 자)로 용어가 변경되어 테스트 기준이 완화됨

개정된 디자인보호법은 연방 치안 법원에게 디자인 문제를 심리하고 결정할 관할권을 부여함

각 주에 특허청의 하위 사무소가 있어야 한다는 요건이 삭제되었음. 이는 e-비즈니스 채널이 충분히 신뢰할 수 있을 때 레지스트라가 향후 하위 사무소를 중단할 수 있는 유연성을 제공함

- 반드시 하위 사무실이 있을 필요는 없다는 것을 명확히 하는 주요 개정 사항이 있었음

우리나라와 호주 모두 디자인에 대하여 디자인법(Design Act)으로서 보호하고 있으며 디자인에 관련한 업무는 호주 특허청 내부 Design Office에서 전담하여 별도로 심사과를 두고 있었는데 2005년에는 디자인 심사관이 5명의 규모임. 디자인 관련 법의 체계로는 디자인법(Design Act2003) 있고 하위규정으로 디자인 규칙(Design Regulation 2004)이 있음. 또한 심사 기준으로 Examination manual을 두고 있어 법에 요건이 자세히 실시되어 있지 않거나 판단이 어려워 예시를 보고자 하는 경우에는 심사기준을 참고할 수 있음. 심사기준에는 해당 조문과 관련하여 문제가 되었던 사안의 판례도 일부 수록해 놓고 있음

우리나라는 심사, 무심사 제도를 병행하여 운용하고 있는 반면, 호주는 그 중간단계라는 점에 있어 호주와 우리나라의 디자인제도에 큰 차이점이 있음. 따라서 호주에 디자인 출원하고자 하는 자는 디자인 등록이 우리나라보다 간소하고 신속할 수 있으나 후에 제3자의 심사 청구에 의해서 언제든지 등록이 철회될 수 있다는 것과 타인의 디자인권 침해에 대해 침해 소송을 하기 위해서는 심사 청구를 하여 유효 심사 확인을 받아야 한다는 점을 유념해야 함. 출원시에는 무심사 등록 제도의 특성상 같은 분류내에 속하는 여러 개의 물품을 한 번에 출원할 수 있는데 이는 우리나라가 무심사 등록대상 물품에 한하여 20개 이내에 복수디자인 등록 출원으로 출원하도록 한 것과 차이가 있음. 또한 우리나라가 출원인 이익의 보호를 위해 비밀 디자인 제도를 두고 있는 것과는 달리, 호주의 경우는 디자인에 관한 사항을 일정기간 공개를 유보하는 별도의 제도는 두고 있지 않음. 그러나 출원 디자인의 공개는 출원인의 신청이 있어야 공개가 된다는 점에서, 우리나라의 디자인보호법에서도 출원공개는 출원인의 신청에 의한다는 규정의 취지와 유사함. 디자인은 유행에 민감하고 모방이 용이하여 출원의 공개가 출원인에게 불의의 피해를 줄 수 있기 때문임. 이러한 호주 디자인 제도의 장점으로는 호주는 무심사 주의를 기본으로 하므로 출원인은 실질심사에 비해 부담이 적은 형식심사를 거치면 디자인권을 획득할 수 있음. 반면 권리의 획득은 간편하고 쉬울 수 있으나, 실질적인 권리행사를 위해서는 유효심사확인을 받아야 하는 번거로움이 있음

| [표 14] 호주와 한국 디자인법의 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 항목 | 한국 | 호주 | |

| 디자인 등록의 대상 | 물품의 외관 | 물품의 외관 | |

| 물품류 구분 | 한국분류(로카르노 분류병기) | 로카르노 분류 | |

| 심사형태 | 무심사 대상 물품에 대해서는 무심사 등록출원, 그 외에는 심사등록 출원 | 심사와 무심사의 중간형태 | |

| 1디자인 1출원 주의 | 적용(예외적으로 복수 디자인 등록출원, 한 벌 물품 디자인 출원 인정) | 1물품에 대한 1디자인은 물론 다 물품에 대한 여러 디자인도 가능 | |

| 존속 기간 | 15년 | 출원일로부터 5년 (1회 한해서 5년 갱신가능, 최대 10년 존속가능) | |

| 존속기간 연장 | 없음 | 있음 | |

| 특유제도 | 유사디자인제도, 비밀디자인제도, 글자체 디자인, 화상디자인 | 강제실시권 존재 | |

| 1출원 디자인의 물품 | 복수디자인의 경우20개 까지 | 같은 분류 내 제한 없음 | |

| [표 15] 호주 상표법 개정 연혁 | |||

|---|---|---|---|

| 연혁 | 상표제도 | 의의 | |

| 1955년 | Act No.20 of 1955. Trade Marks Act1955 제정 | 호주 최초의 상표법 제정 | |

| 1994년 | Act No.156 of 1994 Trade Marks Act 1994 전면개정 | ||

| 1995년 | Trade Marks Act 1995 전면개정 | 현재 호주의 상표법 | |

| 2000년 | Act No.117 of 2000 Trade Marks Act 2000 | 마드리드 의정서 반영 개정안 | |

| 2006년 | 일부 개정 | 간단한 사항은 전화를 통하여도 처리가능하며, 등록에 관한 규정에 새로운 이의 신청 사유를 추가함 | |

| 2012년 | 일부 개정 | 이의신청 기간 단축 | |

| 2018년 | 일부 개정 | 병행수입 용이

상표 불사용 취소 신청 유예기간 단축 |

|

상표란 자신의 업무에 관련된 상품을 타인의 업무에 관련된 상품등과 구별하기 위한 표시를 말함. 최초의 상표 보호법은 1266년에 영국 의회에서 제정된 Baker’s Marking Law임. 이 법은 모든 제과업자는 자신이 구운 빵에 표기를 의무화함. 그리고 호주에서는 1955년 상표법이 최초로 제정되어 여러번의 개정과정을 거치면서 현재의 1995년 상표법에 이르렀음

이의신청 기간이 2개월로 단축됨

- 2013년 4월 15일부터 이의신청 통지서에는 두 가지 구성 요소가 있음: 이의신청 표시, 이의신청의 근거 및 세부사항 진술

- 방어 의향 통지서는 2013년 4월 15일 이후에 시작된 이의신청 절차에 대해 소개됨

- 2013년 4월 15일 이후에 시작된 이의 제기 절차에 대해 냉각 기간이 도입됨

- 이의 제기 절차와 관련된 기간 연장 사유에 대한 평가는 더욱 엄격해질 것임

- 회신 증거 제출 기간은 2013년 4월 15일 이후에 시작된 이의 제기 절차에 대해 2개월로 단축됨

- 추가 증거와 관련된 조항 및 수수료는 2013년 4월 15일 이후에 시작된 이의 제기 절차에 대해 삭제됨

- 새로운 하위 섹션 41(1)은 상표가 출원인의 지정된 상품 또는 서비스를 다른 사람의 상품 또는 서비스와 구별할 수 없는 경우 상표 등록 신청을 거부해야 한다고 명시함

호주는 마드리드 의정서 가입국이기 때문에 우리나라와 마찬가지로 국제 상표등록출원을 하는 방법은 각 나라의 상표법에 따라 개별국 출원을 하거나 마드리드 의정서에 의한 국제 상표 등록 출원을 할 수 있음. 출원의 형식과 상품류 구분(국제 상품분류(NICE)), 주체적 요건을 만족하여 출원을 하면 등록관(registrar)에 의한 심사(examine)를 받게 되고 거절 이유가 없는 경우는 출원서가 수리(acceptance)가 됨. 이 출원은 출원 공개 공보(Official Journal)에 개제되며 출원에 흠결이 있는 경우에는 13주 내에 심사 보고서(examine report)를 받게 됨. 심사관은 거절이유가 있는 경우는 이에 대한 보고서를 작성하며 거절이유를 명시해야 함. (sec31 (a),(b)) 거절이유가 있는 경우에는 15개월 이내에 이에 대한 대응을 마쳐야 하는데, 출원인은 답변서, 보정서를 내어 거절이유에 대응하게 되고 심사관은 이를 다시 고려하여 심사함. 보정은 출원 공보 발행 전후로 가능하며 Part6에서 보정에 관한 사항을 규정하고 있음

이러한 과정을 거쳐서도 거절 이유를 극복하지 못하면 심사관은 출원인에게 의견청취 기회를 줌. 거절이유가 없는 경우에는 승인(acceptance) 결정 후 출원공보에 공개되고, 공보에 발행된 후 3개월 동안은 공중의 열람에 제공되는데 누구라도 출원상표가 등록되어서는 안 된다는 취지의 이의신청(opposition)을 할 수 있음. 이의 신청에 대해서는 part5에서 다루고 있는데 이 중 이의신청사유는 Division2-Ground for opposing registration의 sec57부터 sec62A까지 규정하고 있음. 이의 신청 사유는 기본적으로는 거절이유와 같으나(sec57) 이의신청에만 해당되는 사유로는 출원인이 무권리자 이거나(sec58), 이의신청인이 유사 표장의 선사용자이거나(sec58A), 출원인이 상표사용 의사가 없거나(sec59), 출원 표장이 호주에서 주지, 저명한 상표(trade mark that has acquired a reputation)와 유사하거나(sec60), 잘못된 지리적 표시를 포함하고 있는 경우(sec61), 출원에 기타 흠결이 있는 경우(sec62). 부정한 의도(bad faith)로 출원된 경우(sec62A)가 이에 해당함

- 이의 신청이 있는 경우에, 심사관은 이의신청에 대한 판단을 하여 이의신청사유가 타당하다고 생각되는 경우 의견 청취 기회를 부여한 후 거절결정을 내리거나 이의신청사유가 타당하지 않다고 생각되는 경우에는 등록결정(Registration)을 할 수 있음. 등록결정을 하면 상표등록공고(sec71의 Official Journal)에 게재되며 출원인은 등록료를 납부하면 상표권자가 됨

또한 호주에서는 sec10에 상표의 유사개념이란 상표가 거의 유사하여 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 있는 것이라고 정의하고 있고, sec14에서는 유사상품, 서비스에 대해서 정의하고 있어 우리나라 상표법에서 상표와 상품의 유사개념을 정의하지 않아 판례와 심사기준이 대립하고 있는 것과 대비됨. 실체심사에서 우리나라는 표장의 식별력(제6조)에 대응하는 것이 호주 상표법에 sec41, 상표등록을 받을 수 없는 표장(제7조 제1항)에서 규정하고 있는데 이는 호주 상표법의 sec39, sec42, sec43, sec44에 해당 규정이 있음. 그러나 우리나라 상표법에서 열거적으로 오인, 혼동우려가 있는 경우를 분설한 것과는 달리 호주 상표법에서는 sec43에서 오인혼동의 우려가 있는 표장이라고만 표현되어 있음. 대신 우리나라 상표법의 경우 이의신청사유나 거절이유가 동일한데 반해 호주의 경우는 우리나라 상표법 제7조 제1항에 해당하는 부분 중 거절이유에 빠진 부분은 이의신청사유의 특유한 부분으로 공중의 심사에 맡기는 점이 큰 차이점이라고 할 수 있음. 즉 저명 상표 보호 규정과 같은 사익적 성격이 강한 규정은 당사자 스스로의 권리 구제에 의해 해결하는 것이 타당하다는 태도로 보임

크게 보면 우리나라와 호주 모두 마드리드 의정서의 체결국이며 앞에서 설명한 바와 같이 요건과 방식을 갖추어 적법하게 출원하며 방식심사와 상표의 실체적인 요건을 심사하여 심사관에 의한 심사가 통과되면 공중에 의해 한 번 더 검증을 받게 되고 최종적으로 상표등록을 받는다는 점에서 큰 틀은 동일하다고 볼 수 있음. 또한 상표권자는 등록상표로 독점 배타의 권리행사가 가능하며, 상표권의 특성상 무한이 존속기간 연장이 가능함. 그러나 상표 등록 요건에서 우리나라가 식별력 없는 표장을 비롯하여, 제7조에서 상표등록을 받을 수 없는 표장 등 따라서 상표 자체의 거절 이유를 삼고 있는데, 호주는 식별력 없는 표장에 대해서 우리나라와 같이 거절 이유로 하였으나, 주지, 저명한 상표의 보호에 대해서는 거절이유로 규정하는 대신에 이의 신청 사유로 하여 권리자 또는 이해관계인의 권리, 이익 보호는 자력구제에 의하도록 한 것이 가장 큰 차이점임. 이의 신청 기간도 우리나라가 출원 공고일로부터 2개월에 한하는데 비해 호주는 위와 같은 이유에서 3개월로 더 긴 것을 보아 이의 신청 제도가 활발히 이용될 것이라 예상할 수 있음. 또한 호주는 우리나라와 달리 특허 심판원이 없고 등록관의 결정 등에 대해서는 연방법원에 의하도록 하고 있으므로 우리나라의 상표등록 무효 심판이나, 불사용 취소심판의 경우에는 각각 연방법원 또는 불사용 등록 말소 신청에 의하고 있음

또한 진정상품 병행수입의 허용 여부에 대해서 우리나라는 판례에 의하고 있는데 호주는 이에 관한 규정에 대해 따로 법에서 규정하고 있음. 그러나 크게 보면 호주에 상표출원을 할 경우에는 우리나라와 체계는 비슷하다고 생각하고 아래와 같이 특히 차이점을 유의하여 상표출원 및 관리에 주의하면 될 것임. 호주 상표 제도의 장점으로 크게 TM headstart 제도와 상표 존속기간 만료 공지제도를 들 수 있음. 상표의 경우 등록 가능성을 10일 이내에 저렴한 가격에 미리 알아볼 수 있고 의견교환도 가능한 이러한 TM Headstart 제도를 두고 있어 출원인은 출원 거절의 위험부담을 줄이고 간이한 방법으로 등록 가능성을 알아 볼 수 있음. 출원인이 원하는 경우 바로 본 출원으로 전환됨. 또한, 존속기간이 만료되기 전에 일정기간 내에 연장 등록의 신청이 없는 경우 등록관이 이러한 내용에 대해 상표권자에게 통지를 해 주도록 하고 있음

| [표 16] 호주와 한국 상표법의 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 항목 | 한국 | 호주 | |

| 지정상품류 구분 | NICE분류 | NICE분류 10th ed | |

| 등록요건 | 제6조, 제7조 제8조 유의 | sec39에서 sec44 | |

| 이의신청사유 | 거절이유와 동일 | 이의신청사유가 더 넓음 | |

| 이의 신청 기간 | 출원 공고 후 2개월 | 출원공고 후 3개월 | |

| 이의신청에 불복 | 불가 | 연방법원에 가능 | |

| 보정 | 출원공고 전, 후(제40, 41조) | 출원공고 전, 후(sec64, 65) | |

| 존속기간 | 설정등록 후 10년 | 출원일로부터 10년 | |

| 수입이의신청제도 | - | 상표법에서 규정 | |

호주의 경우 영업비밀을 보호하는 단독법이 없으나, 국제협약에서의 근거, 타 법에서의 규정, 관습법(common law), 비공개 계약(Non-Disclosure Agreements, NDA) 등을 토대로 영업비밀과 관련한 규정을 두고 있음

- 전체로서 또는 그 구성요소의 정밀한 배열 및 조합의 형태로서 당해 정보의 종류를 통상적으로 다루고 있는 업계의 사람들에게 일반적으로 알려져 있지 않거나 쉽게 접근될 수 없다는 의미에서 비밀인 것

- 비밀이기 때문에 상업적 가치를 갖는 것, 그리고

- 적법하게 동 정보를 통제하고 있는 자에 의해서 비밀로 유지하기 위한, 그 상황 하에서 합리적인 조치의 대상이 되는 것

호주에도 우리나라와 마찬가지로 부정경쟁방지법에 해당하는 법이 있는데 경쟁 및 소비자법(the Competition and Comsumer Act2010)임. 기존의 무역관행법(Trade Practice1974)을 기초로 하여 전면 개정되면서 지금의 경쟁 및 소비자법이 되었음. 기존의 Trade Practice1974법에 Comsumer Act 관련 규정이 도입되어 카르텔 형성, 독점과 관련한 규정 이외에도 중재, 압류에 관한 규정과 오인을 일으키는 행위, 기만적인 행위, 잘못된 표시나 거짓된 표시, 비양심적 행위에 대한 규제와 벌칙 등이 규정되어 있음

호주에서는 Copyright Act 1968에 의하여 저작권의 라이선스와 권리를 인정받게 됨. 원본 자료를 무단 복제하는 것은 법적인 제재를 받게 되나 일부를 복사하는 것은 Fair dealing Provision에 의하여 허용되고 있음. 작품의 성격 및 출판 여부에 따라서 저작권 보호기간의 제한이 있음

품종보호권(plant variety rights, PVR)으로 알려진 식물 신품종 권리(PBR)는, 권리자에게 번식(종자, 절단, 분할, 조직배양을 포함하는) 조절에 관한 발명 등에 독점적인 권리를 부여하고 수년 동안 그 발명을 수확할 권리를 부여함. 이러한 권리를 통해 그 변종에 대해 시장을 배타적으로 선택할 권리를 가지며 타인에게 그 변종에 대해 라이선스를 부여할 수 있음. 배타적 권리를 받을 자격을 갖추려면 변종은 신규(new)해야 하고, 구별(distinct)되어야 하며 균일성(uniform)이 있어야 하고 안정적(stable)이어야 함

- 새로운 변종이 보호를 부여 받고 있는 나라에서 1년 이상 상업화되지 않았다면 그 변종은 신규로 인정

- 또한 구별성이란 식물특성의 중요 부분(길이, 성숙도, 색깔 등) 중 하나 이상이 이미 알려진 변종과 구별된다면 구별성을 만족

- 변종이 균일성이 있다는 것은 그 변종에 나타나는 특성이 일관된다는 의미

- 변종이 안정하다는 것은 대를 걸쳐 해당 세대와 그 다음 세대 그 이하에서 동일한 유전자가 고정되어 그 변종이 계속하여 나타나는 것을 의미

일반적으로 식물 다양성 권리는 심사 후, 국가 기관에 의해 부여됨. 심사를 통과하는 경우, 독점적인 권리는 20년 동안 부여되며 권리를 유지하기 위해 연간 갱신수수료를 납부하면 됨

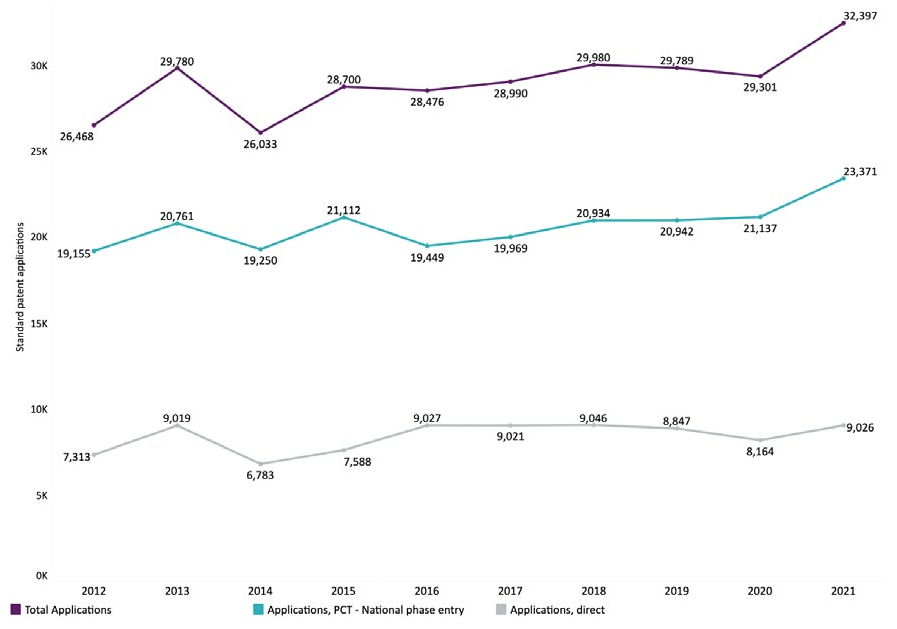

2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022 (Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 지난해 호주 내 특허 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였음. 특허 분야에서는 원격 업무 및 커뮤니케이션 관련 기술 출원의 증가가 눈에 띔

2021년 호주 특허 출원건수는 총 31,397건으로 전년도 대비 약 11%가 증가하였음. 지난 2014~2020년 사이의 더딘 증가율을 고려하면 2021년의 특허 출원건수 증가치는 괄목할 만한데, COVID-19 팬데믹으로 주춤했던 전년도 실적에서 크게 반등하였음

이 중 특허 협력 조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)을 통해 출원된 건수는 전체 출원 중 약 72%(23,371건)를 기록하였고, 호주 특허청에 직접 출원(Direct Application)된 건수는 약 28%인 9,026건으로 집계됨

전체 특허 출원 건수 중 여전히 외국인에 의해 출원된 비율이 91%(29,401건)로 다수를 차지한 반면 호주 내국인에 의한 출원건수 비율은 9%(2,996건)에 그쳐 외국인 주도의 특허권 확보 활동이 이어졌음을 알 수 있음

- 특허를 출원한 외국인의 거주 국가를 살펴보면, 미국이 14,582건으로 전체의 45%를 차지하였고, 중국(2,358건), 일본(1,546건), 독일(1,400건), 영국(1,386건) 순으로 조사됨

호주 내 다출원기업 순위에서는 Aristocrat가 1위이며, 연구기관인 CSIRO, New South Innovations, ResMed, Breville이 순서대로 5위 안에 랭크됨

다출원 외국기업 순위 5위 안에는 LG전자, Huawei, Oppo Mobile, Nestle, Apple이 들었으며, LG전자가 총 259건으로 호주기업과 외국기업 통틀어 전체 특허 출원건수 1위를 차지함

| [표 17] 2021년 호주내 특허 다출원인(호주기업, 외국기업) 출처: Australian Intellectual Property Report 2022 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 호주기업 | 외국기업 | ||||

| 순위 | 출원인 | 출원건수 | 순위 | 출원인 | 출원건수 |

| 1 | Aristocrat Technologies Australia Pty | 71 | 1 | LG electronics | 259 |

| 2 | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | 52 | 2 | Huawei Technologies | 255 |

| 3 | NewSouth Innovations Pty | 29 | 3 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp | 197 |

| 4 | ResMed | 28 | 4 | Nestle SA | 157 |

| 5 | Breville Pty | 27 | 5 | Apple | 151 |

팬데믹의 영향으로 인해 의약품 분야의 특허 출원이 무려 27%나 증가한 3,982건으로 집계되었으며, 의료기술 분야 또한 3,912건으로 전년대비 6% 증가하였음. 또한 생명과학 분야의 특허 출원 건수도 3,120건으로 9% 증가를 기록하였고 그밖에 유기정밀화학과 컴퓨터 기술 분야도 각각 1%, 27%씩 증가하였음

| [표 15] 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 출처: Australian Intellectual Property Report 2022 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 의약품 | 의료기술 | 생명과학 | 유기정밀화학 | 컴퓨터기술 |

| 출원건수 | 3982 | 3912 | 3120 | 1840 | 1799 |

| 전년대비 증가율 | +27% | +6% | +9% | +1% | +27% |

우리나라 특허법의 경우는 일본 특허법의 많은 부분을 수입하고 이를 근간으로 우리나라의 실정에 맞게 고쳐 나가며 발전해 왔음. 우리 특허법의 많은 영향을 준 일본의 경우는 독일의 특허법을 즉 대륙법계에 기본을 두고 있는 법을 수입한 후에 발전된 것으로 우리나라의 특허법 역시 그 근간은 대륙법계 법을 근간으로 했다는 것을 알 수 있음

반면 호주의 특허 시스템은 원래의 영국의 특허 시스템에 기초하여 대륙법과 대립되는 영미법계 체계로 이루어졌음. 따라서 영미법과 같이 판례에 의한 판례법이 잘 정립되어 있다고 할 수 있음. 그러나 현재는 많은 개정 과정을 거쳐 영국법과의 절차상의 유사점은 그리 크지 않음

호주 특허법에서는 특허 성립성에 대하여 part3, division1, sec 18(특허받을 있는 발명 : patentable invention)에서 규정하고 있음. 호주특허의 종류는 그 개량 진보의 정도에 따라 일반특허와 혁신특허로 나뉘었으나, 최근 혁신특허 제도가 폐지되며 일반특허만 존재함

- (a) 독점규제법 제6조에 따른 생산방법으로 청구되고, (b) 선행기술에 비해 신규성, 진보성이 있으며, (c) 유용하고 비밀사용이 되지 않았을 것을 요구함

호주 특허법의 특허 받을 수 있는 발명에서는 sec18(a)에서 the Statute of Monopolies 에 해당하는 생산방법이며 sec18(c)에서 유용할(useful)할 것을 요구하고 있음. sec18(a)는 일반적인 불편함(general inconvenient)으로 표현되기도 하는데 이에 대한 명확한 가이드라인이 존재하지 않기 때문에 심사 기준에 의하면 심사관은 이러한 거절이유를 내는 것을 지양함

- 예를 들면, 새로운 제조방법이 발견된 경우 이러한 방법이 법에 반하거나 일반적인 불편함을 야기하여 해를 끼치는 경우 특허받을 수 없음

sec18(c)에서는 유용할 것(useful)이 요구되며 이는 utility(유용성)으로 표현되기도 함. 심사관은 sec18(c)를 거절 이유로 해서는 안 되는데 이는 sec45(심사) 조항에서 거절이유로서 sec18을 언급할 때에 sec18(c)에 관한 규정은 빠져 있기 때문임. 1990년 특허법에 유용성을 요구한 것은 연방법과 주법에 규정된 ‘성립성 불비(invalidity)에 근거한 것으로서 청구항의 발명이 반드시 이 조항을 만족시킬 필요는 없음. 그러나 심사관들은 발명이 어떻게 사용될 것인지의 관점에서 유용성을 고려해야 하는데, 이는 단순히 과학적인 호기심을 해결하는데 불과하거나, 발견 또는 단순한 구상의 경우에 특허가 되는 것을 방지하기 위함임

따라서 발명이 충분히 표현되지 않아서 발명이 어디에 사용되는지 알 수 없는 경우에는 명세서 기재요건을 만족하지 못할 뿐만 아니라(sec40(2)(a)) 본 조항의 요건도 위배됨. 대부분의 발명의 유용한 용도는 자명하거나 명세서에 표현되어 있는 경우에(예를 들면 자동차와 같이)는 용도에 대한 별도의 형식적인 언급은 불필요함. 그러나 그러한 용도에 대한 언급이 있더라도 이것이 너무 광범위해 발명이 무엇에 관한 것인지를 밝힐 수 벗을 정도로 광범위한 경우에는 앞에서 언급하였듯이 거절되어야 함

발명은 신규한 것에 대해서만 독점적인 권리를 가질 수 있음. 이는 특허권의 목적이 발명을 공개한 대가로 주어지는 독점 배타권이기 때문에 신규하지 않은 발명에 대해서는 공개의 여지가 없어 특허권으로의 보호 대상이 되지 않음

호주 특허법에서는 특허받을 수 있는 발명의 요건으로 sec 18(b)(ⅰ)신규성(novelty)을 요구하고 있으며 sec7에서 신규성은 하위규정의 정보로부터 새로울 것이 없는 경우가 아니면 인정된다고 하였음. 하위규정의 정보는 하나의 문헌 또는 둘 이상의 문헌인 경우, 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 보아 하나의 정보라고 인정되는 경우이며 이들 정보는 각각 인용참증이 되어야 하지 조합해서 판단해서는 안 됨

1. 출원 발명과 선행문헌의 발명 추출

2. 청구항과 인용문헌의 발명 사이에 차이점이 있는가

3. 차이점이 있는 경우 청구항에서 추출된 발명의 주요한 구조인가

4. 불확실성이 명세서에서의 충돌 때문인가

5. 그 구조가 필수적인 것이라고 가정

호주 특허청의 심사 기준에 의하면 발명의 신규성 판단은 “역 침해 테스트(reverse infringement test)”에 의하는데 이는 미국과 마찬가지로 만일 출원 발명을 실시하였을 때 기존 특허발명의 침해를 구성하면 신규성이 없는 것이라는 이론임. 이는 호주 판례법에 의해 정착된 것으로 침해에 대해 권리범위 판단에 대한 기준을 정립한 판례인 Rodi and Wienenberger AG v Henry Showell Ltd, (1969)에 의하면 ‘청구항의 침해는 그 청구항의 필수 구성요소가 모두 취해졌을 경우 발생한다(each and every one of the essential integers)’고 하였음. 종합해 보면, 출원발명에 선행특허발명의 필수 구성요소가 포함되어 출원발명에 특허를 허여할 경우 선행 특허의 침해가 이루어지는 경우 신규성이 상실된 것이며, 이는 신규성 판단 시 구성요소 별로 비교하는 우리나라의 심사기준의 태도와도 유사함

선출원의 명세서에 포함되어 있는 내용이 후에 출원 공개되는 경우 우리나라 특허법에서는 이를 강학상 확대된 선출원주의(제29조 제3항)라 하여 별도의 조항으로 규정하고 있지만, 호주법에서는 신규성 상실의 확장으로 거절하고 있음. 원칙적으로는 우선일 이전에 국내외에서 공개된 문헌에 기재된 발명과 동일한 발명이 청구되면 신규성이 상실되는데 이 때 인용문헌은 상대적인 우선일 이전에 공개된 문헌에 의해 인용되는 것임. 그러나 그 인용문헌이 호주의 특허출원이나 호주를 지정국으로 하는 특허 출원인 경우에 신규성상실의 거절이유는 인용문헌이 공개되지 않았더라도 특정한 상황에서 발생할 수 있는데, 이러한 상황을 ‘Whole of content’라고 함. Whole of content 거절이유의 근거는 선행기술 문헌의 정의로부터 유래하는데 이는 신규성을 추구하는 목적을 고려해 볼 때 선행기술은 다음의 요건을 만족해야 한다고 규정하고 있음

a 현재 고려중인 청구항의 우선일보다 앞서는 명세서에 청구항과 관련된 정보가 있고

b 현재 고려중인 청구항의 우선일 이후에 명세서가 공개되었고

c 출원일 또는 그것이 공개 된 때에 그 정보가 명세서에 포함되어 있어야 함

완전한 명세서를 제출하여 공개된 명세서에 포함된 문서의 정보가 a, b, c 와 같은 요건을 만족한다면, 이는 신규성이 상실되었다고 말할 수 있음

이는 선출원인이 권리화하고자 하는 발명은 아니나, 출원 공고 시에 공고되어 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 등록을 불허하는 것이 타당하고, 또한 선출원과의 관계에서도 후에 출원한 발명자가 등록을 받게 되는 것을 타당하지 않으므로 이러한 규정을 두었음

진보성이란 출원된 특허가 공지 등이 된 발명으로부터 당해 기술 분야에 숙련된 자를 기준으로 자명하지 않는 것을 말함. 즉, 특허는 공지 등이 된 발명을 보고 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각할 수 없는 것이 아닌 경우로서 노력과 시간을 투자한 보호가치가 있는 발명에 대해서만 특허권을 허여하고 있음

진보성의 인용참증은 신규성의 인용참증과 원칙적으로 같음. 호주 국내, 국외에서 공개되어 공중이 이용 가능하게 된 하나의 문헌 또는 행위, 둘 이상의 경우에는 당해 기술 분야의 숙련된 기술자가 보아 하나의 정보로 볼 수 있는 경우에는 진보성 판단의 인용참증이 됨. 다만 차이점은 “whole of content(우리나라의 확대된 선출원주의)”를 판단하기 위한 인용참증인 출원 후 공개된 명세서에 포함되어 있는 발명의 경우에는 판단의 근거로 삼지 않음. 여기서 말하는 공지된 기술은 위의 신규성과는 조금 달리 sec7(1)의 (a),(b)는 포함되나 (c)는 포함되지 않아, 자신의 출원일 전에 출원되고 자신의 출원 후 출원 공개된 타인의 출원에 기재된 사항에 대해서는 진보성 판단에서는 공지기술이 될 수 없음을 유의할 필요가 있음. 이 선행정보들은 단독으로 또는 조합하여 고려가 가능함. 반면 판단에 있어서 호주에서 통상의 지식을 가진 자를 기준으로 명백하지 않은지를 판단하게 되는데 이는 지역적인 제한이 없는 신규성과 큰 차이점임

진보성의 판단은 당해 분야의 숙련된 기술자를 기준으로 판단하게 되는데 구체적으로는 소송과정에서는 해당분야의 기술자의 증언으로, 심사 과정에서는 심사관이 판단하게 됨. 따라서 심사관은 출원일 이전에 당업자의 지식수준을 고려해야 하기 때문에 사후적 고찰(ex post facto analysis)을 경계해야 하며, 발명의 장점이나 발명의 동기, 발명의 결과보다 발명의 과정을 고려하는 것, 관련 분야에서 통상의 지식의 단계를 잘못 설정하는 것 등을 주의해야 함. 호주에서는 ‘문제해결의 방법’이라는 심사의 방법을 사용하는데 당업자가 어떠한 문제에 직면했을 때 그 문제를 해결하기 위한 출원발명이 얼마나 진보적인지를 보는 것임. 따라서 기술적 동등성, 작업의 개선, 당해 분야 통상의 지식의 단순한 조합, 해결과정에서 어려운 문제를 해결하는 데 실질적 기여 여부, 해당 분야에서 오랫동안 필요성이 있었는지, 상업적 성공 등을 고려하게 됨

특허의 요건은 성립성, 신규성, 진보성의 요건을 구비한 경우에 한해서 특허권을 받을 수 있으나, 그러나 공공의 이익, 복지 및 산업상 이용 가능한 형태가 되지 않는 경우에 있어서는 특허를 받을 수 없는 발명으로 봄. 호주 특허법은 이를 명문으로 규정하여 특허를 받을 수 없음을 명시적으로 규정하고 있음. 이하는 호주에서 특허를 받을 수 없는 사항에 대해서 열거한 것임

- 인간 및 그 생산(generation)을 위한 생물학적인 방법은 특허 받을 수 없는 발명임

- 혁신 특허 목적에 비추어 볼 때 식물과 동물, 그리고 이들의 발생을 위한 생물학적인 방법은 특허받을 수 없는 발명임

- 그러나 발명이 미생물적 처리과정이거나 그 과정에서의 부산물인 경우에는 적용되지 않음

특허 출원은 요식행위로서 서면으로 출원서를 특허청에 제출해야 되며 이로서 출원 절차가 시작됨. 출원하고자 하는 자는 직접 또는 임의 대리인인 변리사로 하여금 출원업무를 수행하게 할 수 있으며 인터넷 통신의 발전으로 전자출원도 간편하게 가능함. 출원과정에서 권리화하고자 하는 발명을 기재한 명세서, 청구범위, 도면 등을 제출하게 되며 제출한 서류를 바탕으로 심사관은 심사를 하고, 출원 공개가 되며 이의신청을 받음

한국에서 호주로 들어오는 특허출원의 대부분은 PCT출원을 기초로 한 호주 국내 단계진입 출원임. 호주의 경우도 한국과 마찬가지로 우선일로부터 31개월 이내에 국내단계 진입 출원을 하면 됨. 파리조약에 의한 우선권 주장을 하는 경우에는 최초 한국 출원일로부터 12개월 이내에 호주에 출원하면 됨. 이러한 기한은 특별한 사정이 없는 한 연장이 불가능함. 외국에서 호주로 들어오는 특허출원을 할 때 필요한 서류는 영문으로 된 출원인 및 발명자 인적사항, 우선권 관련 정보 및 명세서 영문번역문임. 다른 나라의 경우와는 달리 위임장 (power of attorney)이나 우선권 증빙서류는 필요하지 않음

호주의 특허제도는 우리나라와는 달리 가출원 제도를 두고 있는데 초기 발명에 대하여 빠른 출원일을 얻고자 하는 사람은 이를 이용 할 수 있음. 가출원제도는 출원인의 특허출원에 대해서 특허권을 부여하는 것은 아니지만 특히 기술 발전이 빠른 분야에서는 빠른 우선일을 취득할 수 있으므로 유용함

- 제품수출이나 논문 발표 전에 그 기술을 보호받기 위해 특허를 가출원하여 출원일자를 선점해 두었다가 1년 내에 정규 출원을 하게 되면 그 날은 출원일(filing date)이라 하며, 특허의 우선권은 최초 가출원 한 날은 우선일(priority date)이라 하여 특허의 우선권 기준일로 인정받는 제도임

- 또한 가출원을 하면 출원인으로서는 출원을 계속 진행할지를 결정할 수 있는 시간으로 12개월을 부여하기 때문에 만일 특허를 받기 위해 시간, 비용을 들일 가치가 있다면 이 기간 내에 일반 특허의 출원서를 제출하거나 또는 이를 기초로 PCT 출원도 할 수 있음

가출원은 비교적 간단한 절차로 출원한다고 알려져 있는데 특히 발명의 선행기술을 더 조사할 필요가 있는 경우, 발명의 시장성을 조사하고자 하는 경우, 좀 더 개량된 발명을 출원하고자 하는 경우에 활용 가능함

가출원은 온라인 신청서 또는 가출원 신청 용지양식, 가출원 명세서와 수수료를 제출하면 됨. 온라인 신청서에는 이름 등 출원인의 정보, 발명의 명칭, 명세서를 첨부해야 하며 호주 특허청에서 지정한 언어는 영어이므로 모든 서류는 영어로 기재 되어야 함. 또한 기타 정보로 발명가의 이름과 도면을 첨부하게 됨. 가출원의 명세서는 가능한 한 출원인의 발명을 완전하게 표현하여야 하며 신중하게 초안을 작성해야 하나 청구항을 기재할 필요는 없음. 이러한 면에서 유사한 것이 우리나라의 특허청구 범위 제출 유예제도라고 볼 수 있음

- 가출원이란 말 자체로 인해 많은 출원인이 발명의 단순요약이나 개념만을 명세서에 기재하는 경우가 있는데, 정규출원 시 심사관의 특허심사의 초점은 청구항이며 가출원에서는 청구항을 기재하지 않아도 되지만 가출원의 명세서 내용이 정규출원의 청구항을 충분히 뒷받침하지 못하면 가출원의 우선일은 소급되지 못함을 유의해야 함

절차법적인 성격을 가진 특허법은 절차의 명확화와 안정성을 중시하여 특허출원에 있어 양식주의를 취하고 있음. 따라서 모든 출원인이 동등한 지위에서 특허의 허부를 심사받도록 하기 위하여 특허출원은 일정한 양식에 따라 제출하도록 하고 있음. 즉, 출원서, 명세서 등의 특허출원 서류는 소정의 양식으로 작성해야 하며, 구두에 의한 설명이나 발명품 등의 제출에 의하여 대신하는 것은 인정되지 않음. 단, 온라인 출원은 가능함

출원서 기재사항으로는,

- 출원인의 성명과 주소

- 대리인에 관한 정보

- 발명의 명칭

- 실제 발명자의 이름

- 가출원, 분할 출원에 관한 사항

- 발명의 내용이 포함된 명세서를 제출하여야 하며 명세서에는 하나 또는 그 이상의 청구항이 있어서 배타적인 권리를 받고자 하는 사항을 쉽게 찾을 수 있도록 기재함

호주에 특허 출원을 하고자 하는 경우, 위와 같은 사항을 기재하여 출원해야 함. 또한 위의 사항을 기재할 때에는 호주의 특허법 규칙에 따른 일정한 형식을 지켜서 작성하여야 하며 수수료를 납부하여야 함. 출원서 작성에 있어서는 출원서를 영어로 작성하여야 함

절차법적인 성질을 가진 특허법은 절차의 명확화와 안정성을 중시

- 특허청에 대해 일정한 절차를 밟고자 하는 자가 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성하여 출원서를 제출한 날이 특허 출원일로 인정됨. 그러나 절차법으로서 형식에 맞는 절차를 중요시하기 때문에 출원 서류에 하자가 있는 경우에는 하자가 치유되어 보완된 날을 출원일로 인정함

호주의 경우에는 가출원 제도를 두고 있기 때문에 우선일(priority date)과 출원일(filing date)이 있음. 가출원한 날을 우선일이라고 하고 우선일로부터 12개월 이내에 청구항을 완성하여 출원을 완성시킨 전체 출원(complete application)을 하면 이 날을 출원일이라고 하며 가출원의 우선일로 소급되어 출원일이 우선일이 됨

호주 특허법에서 출원일에 관한 규정은 sec30에서 ‘특허출원은 규칙에 따른 출원일에 출원이 있었던 것으로 본다.’고 하여 절차법적인 면을 잘 나타내고 있음

호주도 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(1883)의 회원국으로서 PCT에 의한 조약우선권 주장을 인정하고 있음. 조약우선권 주장 출원이란, 조약국을 제1국으로 출원한 출원인이 동일 발명에 대하여 동일한 출원인이 일정기간 내에 제2국에 조약 우선권을 주장하여 출원하는 경우에는 제2국 출원 발명에 대하여 특허 요건을 판단함에 있어서 판단시점을 제1국의 출원일로 소급하여 주는 제도를 말함

- 호주에서도 sec94, 95, 96 규정을 두어 조약우선권 주장 출원(Convention Application)을 인정하고 있음. sec94에 의하면 조약국에 출원한 출원인은 소정의 기간 내에 이를 기초 출원으로 하여 조약우선권 주장 출원을 할 수 있고, 여기서 말하는 소정의 기간이란 조약국에 출원한 날로부터 12개월을 말함

- sec95(1)에서는 조약 우선권 주장 출원은 통상의 출원과 동일하게 취급해야 한다고 하였는데 이는 곧 출원이 정규 출원과 마찬가지로 완전한 서류를 제출해야 한다는 것을 의미함. 조약 우선권 주장은 일반특허나 혁신 특허에 대해서 모두 할 수 있으며 조약우선권의 혜택을 누리고자 하는 자는 특허 출원서에 제1국가명, 기초출원의 번호와 날짜, reg8.6(2)에 따라 특정한 경우에는 기초출원의 명세서 그리고 영어 번역본을 제출해야 함. 조약우선권 주장이 적법할 경우 효과는 출원인의 조약국인 1국에서 출원하였던 출원에 대하여 출원인의 권리를 유지하고 인정해 주는 것으로서 등록요건 판단 시 판단 시점이 소급하게 됨

호주도 특허 협력 조약(PCT) 가입국이므로 호주에서 제 외국으로의 국제 출원이 가능하고 우리나라에서 국제 출원한 경우 호주로의 진입이 가능함. 호주 특허법 chaper8. Part1에서는 PCT출원에 대해 규정하고 있음. sec88에 따라 PCT 출원은 이 법에 의한 일반특허의 전체 출원으로 취급되어야 하며, 출원일은 국제 출원일로 인정됨

- sec89에서는 PCT출원에 적용되는 법에 대해 명시하고 있는데 일단 국제 출원이 호주에 진입하기 위해서는 영어로 작성되어야 하며 규정된 서류와 소정의 수수료를 냄. 영어로 출원하지 않은 경우에는 영어 번역문을 제출함. 우리나라와 마찬가지로 PCT 19조, 34조에 의한 보정이 인정되며 국제출원의 보정이 있었던 날에 보정이 된 것으로 봄

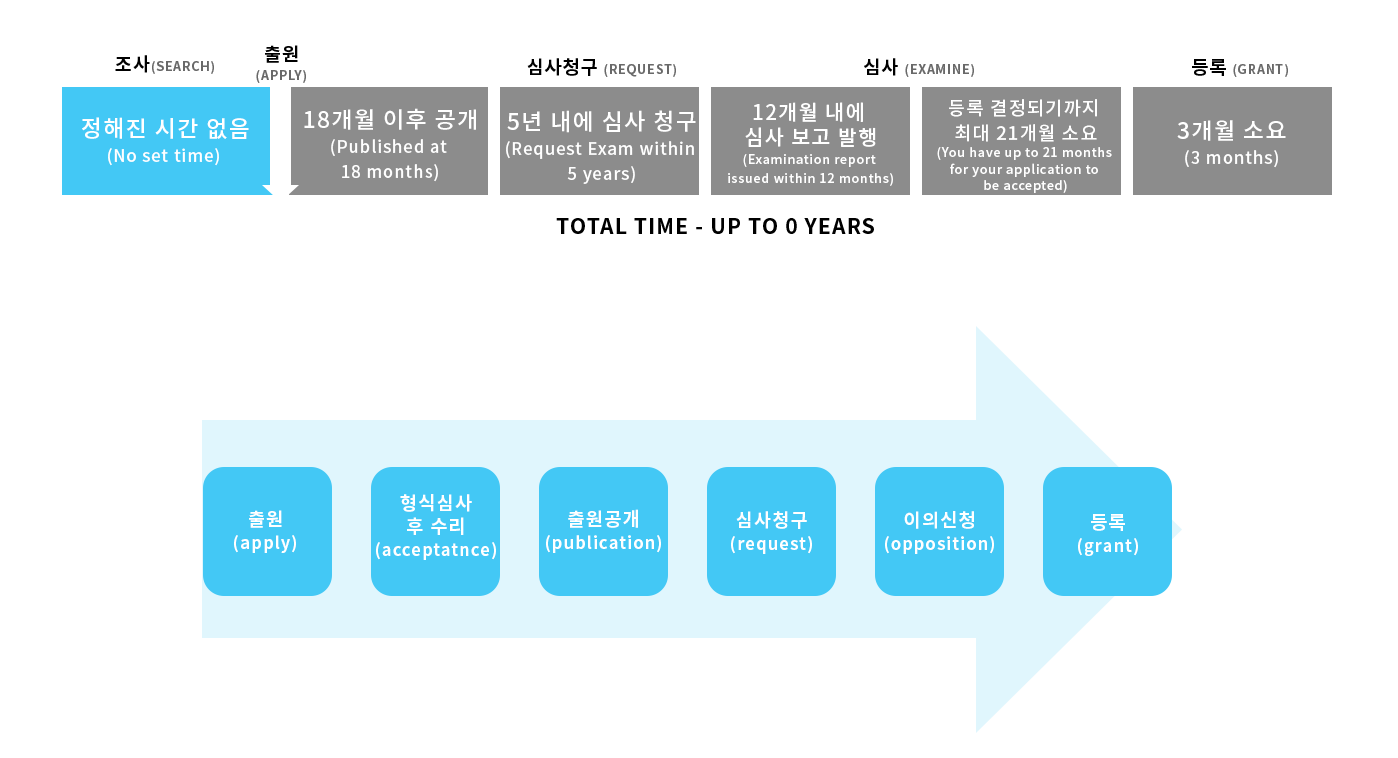

출원인이 양식에 맞게 소정의 수수료와 함께 특허 출원서와 명세서를 특허청에 제출하면 형식적 요건을 먼저 판단하여 특허 출원을 수리하고, 특허청에서 형식적인 요건이 만족되면 가장 빠른 우선일로부터 18개월 이후에 Official Journal에 공개가 됨. 심사는 심사청구가 있는 경우에 할 수 있는데 심사청구는 누구나 우선일로부터 5년 이내이면 언제든 가능함. 이 기간 이내에 출원을 하지 않으면 출원이 취하되므로 일정기간, 대개는 최초의 우선일로부터 4년이 지나도록 심사청구를 하지 않으면 이러한 취지를 출원인에게 알리게 됨

- 심사 청구기간의 무한한 연장을 방지하기 위해 전체명세서를 제출해야 하는 기간을 정하고 있는데 우리나라와 같이, 호주 특허 규칙 reg3.15 Prescribed period and form of request for examination에 의하면 출원일로부터 5년 이내에 소정의 전체 명세서를 제출해야 하며 sec44(2)의 소정의 근거와 기간은 규칙 reg3.16에 규정되어 있음

- 등록관(registrar)은 해당 출원 발명이 특허요건을 갖추었는지 심사를 하게됨. 심사 청구를 하고 특허요건을 갖추지 못하게 되면 첫 번째 보고서가 대략 12개월 이내에 발행됨. 모든 거절이유는 처음 보고서를 받은 날로부터 21개월 이내에 모두 극복되어야 함

일반특허출원에 대한 심사청구는 호주 출원일 (PCT에 의한 호주 국내 단계진입 출원의 경우에는 국제출원일)로부터 5년 이내에 또는 특허청으로부터 일정기간내에 심사청구를 하라는 안내(direction)가 나오는 경우에는 이 기간내에 하여야 함. 심사가 이미 진행된 출원을 기초로 하여 분할 출원을 한 경우에는 출원 후 이 분할출원에 대하여 심사청구를 하라는 특허청의 안내가 분할출원 후 몇 주내에 나옴

빠른 심사결과가 필요한 경우에는 일반 우선심사청구를 하거나 특허심사 하이웨이 (Patent Prosecution Highway (PPH) 또는 PCT-PPH)를 이용한 우선심사청구를 할 수 있음. 일반 우선심사청구의 경우 상업적으로 중요하다거나 소송과 관련되어있다는 등의 우선심사청구 사유를 적시하여야 함. 호주의 일반 우선심사청구는 한국의 우선심사청구와는 달리 우선심사가 필요한 이유에 대한 증빙자료의 제출이나 우선심사에 따른 추가 비용의 납부를 요하지 않는다. 특허심사하이웨이를 이용하는 경우에는 청구항을 해당국에서 등록결정을 받은 청구항에 맞추어 보정하여야 한다는 등의 요건을 만족하여야 함. 비용 및 업무 처리의 신속성을 고려하면 특허심사하이웨이에 의한 우선심사청구보다 일반 우선심사청구를 하는 것이 출원인에게 유리하다고 판단됨

심사청구시에 납부하여야 하는 심사청구료가 청구항의 숫자가 많아질수록 증가하는 한국 실무와는 달리 호주에서는 청구항의 숫자에 상관없이 일정한 심사청구료가 적용됨. 따라서 비용에 대한 부담없이 많은 숫자의 청구항에 대하여 특허가능한지 여부를 심사받아 보고 이 가운데 원하는 청구항으로 등록결정을 받을 수 있음

호주에서는 특허출원에 대한 심사청구를 할 때 등록결정 보류신청 (Postponement of Acceptance)를 함께 하는 것이 일반적임. 등록결정 보류신청을 하는 이유 가운데 하나는 별도의 거절이유 없이 바로 등록결정이 되는 것을 방지하기 위한 것인데 등록결정 (Acceptance)이 되면 청구항의 범위를 확대하는 보정할 수 있는 기회를 잃게 됨. 또한 등록결정을 받을 때 청구항 숫자가 20개를 넘게 되면 1항 추가마다 AUD100이상의 초과청구항 수수료가 발생하는데 일단 등록결정이 되면 이 청구항 숫자를 감축하여 초과청구항 수수료를 줄이는 것이 허용되지 않음

심사청구후 첫번째 심사결과가 나오는 기간은 우선심사청구인지 일반심사청구인지에 따라 차이가 있음. 우선심사청구의 경우는 심사 청구후 보통 3내지 4주 정도면 첫번째 심사 결과가 나옴. 일반심사청구의 경우 보통 8개월 내지 12개월 이면 첫번째 심사결과가 나오게 됨

호주특허청의 특허출원에 대한 첫번째 심사보고서는 자체 검색을 하지 않고 국제조사보고서나 국제예비심사보고서를 원용하는 것이 대부분임. 이는 호주 특허출원의 90% 이상이 외국에서 호주로 들어오는 특허출원으로 이 가운데 대부분이 PCT에 의한 국제출원의 호주 국내단계 진입 출원임을 반영함. 또한 심사인력의 효율적인 운영이라는 면에서 별도의 검색없이 첫번째 심사보고서를 발행하는 것으로 보임

첫번째 심사보고서 나오면 그 발행일로부터 12개월이내에 답변서를 제출하여 등록결정 (Acceptance)을 받아야 함. 이 기한내에 제출되기만 한다면 답변서 제출 횟수에는 제한이 없음. 다만 유의할 점은 이 기한은 답변서 제출기한이 아니라 거절이유를 전부 해소하여 등록결정을 받아야 하는 기한으로 천재지변 또는 대리인의 실수 등의 특별한 사정을 제외하고는 기간연장이 허용되지 않음. 따라서 심사관이 해당 답변서를 보고 심사를 진행하여 등록 결정을 할 수 있도록 이 기한의 최소 1개월 전에는 답변서를 제출하는 것이 바람직함

첫번째 심사보고서에 신규성 또는 진보성 같은 특별한 거절이유가 없는 경우 빠른시일내에 이에 대한 답변서를 제출하여 등록결정을 받는 것이 유리함. 왜냐하면 등록결정을 받아야 하는 기한인 첫번째 심사보고서 발행후 12개월에 근접하여 답변서를 제출하는 경우 이 기간동안 다른 국가 특히 미국이나 유럽에서 동일한 출원에 대한 심사가 진행되어 신규 인용문헌이 나오는 경우 호주 심사관이 이를 원용하는 경우가 종종 있기 때문임. 또한 이러한 인용문헌이 없더라도 호주 심사관이 자체적으로 특허검색을 하여 신규 인용문헌을 찾아내어 새로운 거절이유를 내는 경우도 있음

거절이유에 대한 답변서를 제출하면서 이와 함께 명세서를 보정하는 것이 일반적이나 해당 출원이 등록 결정을 받기 전에는 언제나 보정을 할 수 있음. 다만 보정의 범위는 최초 명세서에 기재된 범위내에서 하여야 함. 등록결정을 받은 후에도 명세서의 보정을 할 수는 있으나 보정의 범위에 대한 추가제한이 따름. 이 추가제한은 보정 후 청구항의 범위가 보정하기 전 청구항의 범위를 실질적으로 초과할 수 없다는 것임. 따라서, 명세서에 기재되어 있으나 청구항에 기재되지 않았던 사항을 새로운 청구항으로 잡는 것은 등록결정을 받은 후에는 허용되지 않음. 다만 잘못된 기재의 정정이나 명백한 실수를 고치는 보정의 경우는 이러한 시기 제한 없이 허용됨. 호주에서 등록결정 후 보정제도는 한국의 정정심판제도에 갈음한다고 볼 수 있음

호주 특허출원에 대한 실체심사를 진행하여 거절이유가 없거나 거절이유가 모두 해소된 경우 호주특허청은 해당 특허에 대하여 등록 결정을 하게 되는데 이를 Acceptance 라고 함. 특허출원의 Acceptance 를 기준으로 하여 여러가지 절차가 제한되기도 하고 시작되기도 함. 정보제공, 이의신청, 재심사, 보정 및Acceptance 에 따른 관랍료 납부가 이러한 절차에 해당함

이의신청제도가 무효심판제도에 흡수되어 더 이상 존재하지 않는 한국실무와는 달리 호주는 등록결정후 이의신청제도를 취함. 일반특허출원의 경우 등록결정이 있는날로부터 해당 등록결정이 특허청 공보에 공표된 후 3개월이 되는 날까지 누구든지 특허등록결정의 취소를 요구하는 이의신청을 할 수 있음

방식심사는 특허 출원서가 출원서의 형식에 맞게 기재되었는지 여부를 심사하는 것임. 우선 출원한 출원서와 명세서가 규칙에서 정하고 있는 서류의 형식에 맞게 작성되어야 하며 필요적 기재사항을 모두 기재하여야 함. 또한 일정기간의 제한이 있는 경우 그 기간 내에 행위를 하지 않는 경우 예를 들면 서류의 제출이나 수수료, 지속료의 납부 등이 소정의 기간 내에 이루어지지 않으면 출원이 취하된 것으로 봄. 이러한 방식심사는 심사의 처음에만 이루어지는 것이 아니라 출원과정 전반에 걸쳐 이루어지며 만족하지 않는 경우에는 취하(lapse)됨

그 외에도 일반특허 출원의 경우에는 특허청장이 판단하기에 명백하게 18(1)(b)의 요건을 만족하지 않거나 이 이외의 거절이유가 있는지를 고려하고(sec48) 그 외 sec50에서 규정하고 있는 기타 사유(식품이나 제약에 사용되는 경우, 단순히 공지 물질의 조합에 해당하는 경우, 청구항에 사람의 이름이 포함된 경우 등)에는 해당 출원의 승인을 거절할 수 있음

특허 출원서와 명세서가 일정 요건을 갖추어 출원하여 형식적 요건을 만족하는 경우에는 우선일로부터 18개월 이후에 출원이 공개됨. 이는 심사관에 의한 심사뿐만이 아니라 공중의 심사를 위한 열람에 제공되어 부실권리 생성을 방지하여 정당한 권리를 가진 자의 자력구제를 도모하고 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위함임

- 공중에게 공개되는 자료는 당해 출원의 명세서 및 소정의 다른 서류가 공개되는데 수리 또는 특허 허여의 전후를 불문하고 출원 또는 특허와 관련하여 제출된 모든 서류, 특허권이 만료되거나 파기, 취소된 경우 그 전 특허와 관련하여 제출된 모든 서류, 특허청장이 출원인, 특허권자 이전 출원인 또는 이전 특허권자에게 교부한 출원서 또는 특허와 관련된 모든 서류를 제공하게 됨

출원 공개의 효과로는 우리나라의 보상금 청구권과 같이 출원을 보호하는 효과가 발생하는데, 일반특허출원에 관련된 전체 명세서가 공개된 후 특허출원에 대해 특허 승인을 받기 전까지 출원인은 명세서가 공개된 날에 발명에 대한 특허를 받았었더라면 가졌을 것과 같은 권리를 가짐

- 이는 출원인에게 타인의 행위와 관련하여 소송할 권원을 주는 것은 아니고 권리만 발생되는 것으로, 권리의 행사를 위해선 출원에 관하여 특허가 승인된 후에 상대방이 당시 특허를 받은 경우에 그러한 행위가 행해져서 해당 명세서의 청구범위에 침해를 구성하는 행위였다면, 권리 취득 후 이에 대하여 보상을 받을 수 있음

출원이 공개가 되면 출원인에게 이러한 권리가 발생하는 대신에 이의신청을 받을 확률도 높아지고, 출원이 공개가 되어 누구나 열람할 수 있게 되면 관련 발명에 대해 이해관계가 있는 사람들 또는 누구나 해당 발명이 등록될 수 없다는 취지의 정보를 제공할 가능성도 높아지기 때문에 출원인에게 불리한 면도 있음

기본적으로 자진보정은 sec104(출원인 또는 특허권자에 의한 보정)에서 다루고 있는데 본 조에서 규정하고 있는 자진보정의 경우는 심사청구 전이나 후, 심사 중, 승인 후를 불문하고 보정이 허용됨. 보정에 관한 일반조항은 sec104인데 이에 따르면 특허권자 또는 출원인은 특허출원서 또는 전체출원서, 기타 서류에 대해서 법정 거절이유나 오기, 명백한 착오를 수정하기 위해서 보정을 할 수 있다고 규정하고 있음. 따라서 보정할 수 있는 자는 출원의 경우에는 출원인, 특허의 경우에는 특허권자가 가능함

- 특허권에 저당권이 설정되어 있거나 배타적 실시권이 설정되어 있는 경우에는 저당권자 또는 실시권자의 동의가 있어야 보정이 가능한데 이는 보정에 의해서 권리내용이 달라지면 이에 대해 이해관계를 갖는 자이기 때문임. 그러나 타당한 이유 없이 불합리하게 보정을 거절하는 경우에는 특허청장이 저당권자 또는 실시권자의 동의를 얻지 않고도 보정을 허용할 수 있음.(sec103 (2))

보정이 허용되지 않는 경우는 보정을 한 결과가 제출된 원명세서에서 실질적으로 공개되지 않는 사항에 대해 청구하고 있는 것으로 되는 경우, 즉 신규사항 추가인 경우에는 보정이 허용되지 않음. 이는 우리나라 특허법 제47조 제2항의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 상항의 범위 안에서 이를 할 수 있다고 한 규정과 같은 취지임

- 보정의 소급효로 인해 우선일부터 보정된 명세서로 출원한 것으로 인정된다면 후출원은 변경된 명세서로 인해 불의의 피해를 입을 수 있기 때문

- sec102에서 보정 범위의 일반을 명시하고 있다면, sec104에서는 자진보정, sec105, 106, 107에서는 지시에 의한 보정을 명시하고 있음. 지시에 의한 보정은 특허권자 또는 특허 출원인의 의사와 무관한 보정이므로 특허청장이 보정의 지시를 할 때는 반드시 당사자에게 의견 청취 기회를 부여한 후여야 함

분할 출원이란 하나의 특허출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우 그 중 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로이 출원하는 것임. 분할 출원은 원출원 중 일부 발명을 분할하여 독립된 출원으로 하는 절차이므로 분할출원이 행해지더라도 원출원은 계속 존속함. 또한 분할 출원은 원출원에 포함되고 있는 2이상의 발명 중 일부 발명을 분할하는 것이기 때문에, 분할은 당연히 독립적인 발명을 대상으로 하여야 하며 특허청구 범위의 청구항의 발명의 구성을 분할하는 개념은 아님

- 호주특허법 sec79B, sec79C에서 분할출원에 대해 규정하고 있는데 79B에서는 일반특허출원의 분할출원을 79C에서는 혁신특허출원의 분할출원을 규정하고 있음. 분할출원의 기초가 되는 출원을 모출원(parent application)이라고 하며 일반특허출원, 혁신특허출원을 모출원으로 하는 분할출원이 모두 가능

- 모출원의 요건으로는 모출원이 되는 일반특허출원 또는 혁신특허출원이 분할출원일을 기준으로 유효한 출원이어야 하며 국제특허출원도 모출원이 될 수 있음. 또한 둘 이상의 모출원으로부터 하나의 분할출원을 하는 것도 가능하나, 가출원은 모출원이 될 수 없음. 모출원이 수인의 공동출원인에 의한 경우에는 전체가 분할 출원인이 되어야 하며, 타 공동 출원인의 경우를 받은 경우에도 가능

분할 출원이 시기적 요건을 만족하지 못하면 분할출원의 지위를 갖지 못하게 되는데 sec79(B)(1)(b)에 따르면 출원에 적용되는 시기적 요건은 다음과 같음

- 일반특허출원의 경우에 분할 출원은 특허출원의 수리가 출원공개에 공고된 날부터 3개월이 되는 날까지 가능하고 분할출원의 범위는 모출원이 승인되고 있는 범위 내에서 가능

- 혁신특허 출원의 경우에는 특허를 허여(grant)받고 난 후에 가능함. 혁신 특허출원 자체가 분할 출원인 경우에도 특허 허여 이전에 분할 출원이 불가능함. 이는 허여된 혁신특허로부터 일반특허 출원으로 분할출원 하는 경우에 혁신 특허출원이 바로 일반특허출원으로 변경하는 것을 방지하기 위함임

이러한 분할출원의 적법요건을 만족하게 되면 분할출원의 우선일이 모출원의 우선일로 소급하게 됨

출원되거나 허여된 특허의 발명(주 발명)에 대하여 출원인 또는 특허권자가 추가특허출원을 하거나, 개선시키거나(improvement), 변형시킨(modified) 경우에 추가출원은 추가 또는 변형특허로서 허여받을 수 있음. sec80은 혁신 특허에 대해서는 적용되지 않으며, 출원인은 추가출원이라는 취지와 모출원의 상태 또는 특허번호를 기재하여 출원하여야 하며 모출원이나 모특허는 유효하게 존속하고 있어야 함

- 추가 출원에 대한 특이사항으로, 추가출원은 모출원의 명세서에서 공개되고 있는 발명내용에 대한 것을 청구해서는 안 되는데 이는 모출원에 대해 신규성이 상실된 것이기 때문임. 그러나 모출원에 대한 진보성을 판단하지 않음

다른 나라에서 동일한 출원이 출원되어 등록된 경우 비교적 간단한 형식에 따라 호주에서의 출원 심사하는 제도로서 출원인은 일반심사와 한정심사 중에서 선택이 가능함. 또한 이와 별개로 특허 심사 하이웨이제도를 두고 있음. 이러한 점이 호주 출원제도의 장점으로 출원인은 이를 적극 활용할 필요가 있음. 반면 출원인 입장에서의 단점은 특허 출원에 대하여 수리 후 이의신청제도를 두고 있어 출원인은 심사관에 의한 심사 이외에도 공중에 의한 심사로 거절될 수 있다는 부담을 안고 있음을

특허 요건을 갖추지 못한 경우에는 거절이유 통지를 하며 출원인은 이를 극복하기 위한 다양한 조치를 취하게 됨. 출원공개가 된 경우에는 어느 누구라도 해당 출원이 등록이 되어서는 안 된다는 취지의 이의신청을 할 수 있는데, 우리나라의 경우에는 상표를 제외하고는 이의 신청률이 높지 않으나 호주의 경우에는 발명에 관한 요건을 제외한 주체적 요건 같이 사익적 성격이 강한 경우에는 이의신청을 통해 권리 구제를 하도록 했기 때문에 이의신청 제도가 활발함

심사관에 의한 심사가 통과되면 승인(accept)을 받게 되고 우선일로부터 18개월이 지나면 출원공개가 됨. 승인을 받은 후에 공개가 되면 공중에 의한 심사로서 이의신청을 받게 됨

- 호주는 사적인 권리구제로서의 특허요건, 예를 들면 특허를 받을 수 있는 자의 출원이 아닌 경우 정당권리자의 출원 등은 자력구제의 차원에서 이의신청의 요건으로 하고 있으므로 정당권리자로서는 특허를 받을 수 없다는 취지의 이의신청을 하여 보호를 받을 수 있으며, 기타 거절이유에 대해서 모두 이의신청 사유가 됨. 이의신청이 없는 경우 또는 이의신청이 있으나 이유가 없는 경우에는 특허권이 허여(grant)됨

특허가 등록되면 권리자로서 특허 발명에 대해 독점 배타적으로 사용할 수 있으며 특허침해 소송을 할 수 있음. 이때, 호주는 우리나라와 달리 특허 심판원과 특허 법원을 따로 두고 있지 않으므로 우리나라의 심판에 해당하는 것을 특허청 또는 연방법원, 기타 관할권이 있는 법원에 일임하고 있음. 심사관의 결정, 예를 들면 등록 거절이나, 보정에 관련된 사항 등에 불복하는 경우에는 연방법원이나 기타 관할권 있는 법원에 항소하면 되고, 권리범위 확인 심판이나, 특허무효 심판의 경우 특허청에 비침해 선언 신청, 특허 무효의 신청을 하면 됨

특허청장은 일반특허에 한하여, 출원하여 승인되었으나 특허는 허여되지 않은 경우, 또는 특허가 허여되고 이에 대한 재심사의 청구가 있는 경우 재심사를 해야 함. 또한 특허성에 논란이 있어 법원에 소송이 계류 중인 경우 법원도 재심사를 하도록 특허청장에게 지시할 수 있음. 그러나 특허권 관련 소송이 계류 중인 경우에는 재심사는 불가능함

- 재심사는 특허청장이 판단하기에 신규성이나 진보성을 흠결한 경우에는 재심사에 대한 불리한 보고서를 작성하게 되는데 이 때 출원인 또는 특허권자는 그 보고서에 언급된 사항의 전체 또는 일부에 대해 보정을 할 수 있고 의견서를 제출할 수 있음

- 재심사에서 특허청장이 불리한 보고서를 작성한 후에 출원을 거절하거나 특허권을 취소할 수 있는데 반드시 출원인 또는 특허권자에게 합리적인 의견 청취 및 보정의 기회를 주어야 함. 출원인 또는 특허권자가 해당 조항에 따른 특허청장의 결정에 불복하는 경우에는 연방 법원에 항소할 수 있음

특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록가능성 여부를 심사받아 특허가 등록 가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 허여받을 수 있음. 이렇게 등록받은 특허권은 무체 재산권으로서 타인이 자신의 발명과 동일한 발명을 실시하는 경우에는 특허권에 기한 침해 금지 청구 또는 손해 배상 등을 청구할 수 있음

우리나라는 설정등록일로부터 출원일 이후 20년이 되는 날까지로 규정하고 있는데 반해 호주는 특허일(Date of Patent)을 규정하고 특허일로부터 20년이 되는 날까지를 일반특허의 존속기간으로 하고 있음. 이는 우리나라는 실질적인 보호가 이루어지는 것이 설정등록일부터이고 설정등록 이전에는 등록을 전제로 하여 출원인에 의한 경고 등의 요건을 갖춘 경우에 보상금 청구권으로서 보호를 꾀하고 있으나 호주는 등록이 된 경우 소급하여 특허권의 존속기간으로 보호를 받을 수 있는 점이 우리나라와 다름. 따라서 권리기간의 인정을 위해 명확한 권리범위를 특정하기 위한 전체 명세서가 제출된 날을 특허일로 따로 규정하고 있음

특허발명이 타법에서 요구하는 시험, 허가 등에 의해 특허권을 허여받았음에도 불구하고 특허 발명을 실시할 수 없다면 특허권의 존속기간을 보장받을 수 없는 것이므로 특허권자에게 불합리한 바, 호주와 우리나라에서는 허가 등을 받는데 소요되는 기간으로서 최대 5년의 기간에 대해서 존속기간을 연장하는 존속기간 연장등록을 인정하고 있음

- 우리나라와 호주의 존속기간 연장신청, 출원에 대해 공통적으로 인정되는 것은 의약품을 대상으로 한다는 점임. 의약품의 경우 대개의 나라에서 안정성 시험을 거칠 것을 요구하며 이에 임상시험 등 많은 시간이 소요되는 시험이 수반됨. 따라서 우리나라는 농약과 의약품에 대해서, 호주는 의약물질, 의약물질을 포함하거나 구성된 제품에 대해서 인정됨. 그러나 존속기간이 연장되는 이유는 해당 물질에 관련된 것인 만큼, 우리나라는 허가 등을 받아야 하는 물질에 대해서만 존속기간이 연장되며 호주에서는 그러한 물질이 명세서, 청구범위에 직접적으로 표현되어 있어야 함

- 또한 호주에서는 이의신청제도가 있기 때문에 존속기간 연장 신청이 있는 경우에 통상의 출원과 마찬가지로 요건을 만족하였는지 심사하고 공중에 의한 심사인 이의신청제도를 거치게 됨. 요건을 만족하고 이의신청이 없는 경우, 있더라도 극복된 경우는 존속기간 연장이 되며 특허청장은 이를 등록 원부에 기입하며 공고에 게재해야 함. sec71에서는 존속기간 연장 신청의 요건을 명시하고 있으며 (1)에 의해 규칙에 부합하는 서류를 제출해야 하고 (2)의 기간 내에, 즉 특허가 허여 된 날과 식약청에 의한 허가를 받은 날로부터 6월 이내에 신청을 해야 함. 존속기간 연장 등록이 허여 된 경우 연장된 기간은 특허권이 허여된 날로부터 sec70(2)에서 말하는 의약품에 관한 첫 번째 규제에 대한 승인이 이루어진 날의 기간으로서 5년을 초과하지 않는 범위 내에서 연장이 됨

sec13에서 특허를 받은 자는 특허권을 실시할 독점 배타적 권리를 갖고 타인에게 사용권을 설정해 줄 수 있다고 규정함. 이러한 독점 배타적 권리는 개인의 재산권이며 법에 따라 타인에게 양도의 자유가 보장됨

- 특허권은 또한 무형의 재산권이기 때문에 권리범위의 해석에 있어 곤란한 점이 있음. 그래서 호주의 특허법에는 자신의 발명의 실시가 타인의 특허권의 침해를 구성하는지 권리범위를 판단받기 위해 ‘비침해 선언’ 신청을 할 수 있음

특허권의 효력은 sec61의 특허의 허여에 의해 발생되며, 혁신특허는 sec62의 특허권 허여에 의해 발생함. 혁신 특허도 일반특허와 같이 심사와 등록에 의해 발생하나 형식적인 심사를 거치게 되므로 혁신 특허의 권리행사를 위해서는 유효심사의 확인(certification)을 받아야 권리행사가 가능함

특허권은 sec13에 따르면 본질적으로 개인의 재산권이기 때문에 처분이 가능하며 따라서 포기도 가능함. 특허권의 포기란 특허권의 의사에 의하여 특허권을 소멸시키는 것을 말함. 또한 sec143, sec143A에 의하면 일반특허와 혁신특허는 각각 규정된 기간 이내에 특허료를 납부하지 않는 경우, 규정된 기간 이내에 지정된 서류를 내지 않는 경우에 특허권이 소멸(cease)됨

유효하게 발생한 특허권에 법정한 무효사유에 해당되는 경우 당해 특허권에 무효사유가 존재함을 이유로 이해관계인은 특허 무효의 신청을 할 수 있음. 특허법 sec138에서는 특허의 무효(revocation)에 대해 규정하고 있는데 장관 또는 특허권, 특허에 관한 배타적 실시권 등 이해관계를 주장하는 자는 소정의 법원에 특허 무효를 요구하는 신청을 할 수 있음

- 법원은 심리를 하여 관련 청구항이 (a)특허권자가 정당권리자가 아닌 경우, (b)상기 발명이 특허를 받을 수 있는 발명이 아닌 경우, (c)삭제, (d)상기 특허가 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 얻어진 경우, (e)특허 출원서 또는 완전 명세서의 보정이 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 이루어지거나 얻어진 경우, (f)명세서가 sec40(2) 또는 (3)에 부합되지 않는 경우의 이유 중 하나 이상에 해당되는 경우에는 특허의 전체 또는 일부에 대하여 명령으로서 특허의 취소를 명할 수 있음

- 반면, 누구나 권리를 무효로 할 수 있게 하는 경우 특허권자로서는 파상공격에 시달릴 위험이 있어 타당하지 않으므로 이해관계인의 경우 소제기가 가능하도록 한정함

특허권은 존속기간을 일반특허의 경우 특허일로부터 20년으로 정하고 있음. 특허권은 특허 발명에 대하여 새로운 발명을 공개한 대가로 일정기간 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 부여하고 있지만 그 기간이 종료되면 누구나 사용 할 수 있도록 하여 공중의 연구개발과 이용을 도모함으로서 산업발전에 이바지하고자 하는 법 목적을 달성하도록 하고 있음

- 특허는 제한된 기간 이내에 의약품에 관한 존속기간 연장 등록이라는 특별한 경우를 제외하고는 존속기간이 만료되면 특허권이 소멸하는 것으로 되어 있어 모든 특허권은 일정기간 후 공중의 재산으로 환원됨. 따라서 이후에는 누구나 자유롭게 해당 발명을 실시할 수 있음

우리나라의 경우에는 특허출원 전에 실시한 자에 대하여 선사용권으로서 발명을 실시할 정당권원을 취득한 것으로 취급하지만 호주는 앞의 효력제한 사유와 같이 특허권 침해에 관한 예외규정으로 선사용을 두고 있음

우리나라에서는 제96조에서 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서 규정하고 있으며 이는 호주 특허법 sec119 등의 규정에 해당됨. 호주에서는 일정한 경우 특허권이 제한되는 것이 특허권의 침해가 구성되지 않는 것으로 해석하여 특허권의 효력 제한 규정이 침해파트에 규정되어 있음(Part 1—Infringement and infringement proceedings). 또한 호주에서는 우리나라에 비해 특허권의 효력이 제한되는 경우를 상세하게 규정하고 있음

| [표 19] 호주 특허권의 효력제한 |

|---|

|

제118조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 외국 국적 선박, 항공기 또는 차량에 사용

제119A조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 의약품의 규제 승인을 얻기 위한 실시 제119C조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 실험적 목적을 위한 실시 |

호주에서 실시권을 설정하는 경우 배타적 실시권(exclusive licence), 비 배타적 실시권(Non-exclusive licence)을 설정할 수 있음

비 배타적 실시권이 설정되는 경우에는 특허권자가 실시권자의 특허 사용에 대해서 침해가 성립한다고 하여 소송을 할 수 없게 됨. 그러나 비 배타적 실시권은 사용 권한을 보장해줄 뿐이고 타인의 사용을 배제할 권한은 갖지 못하는 독점성이 없는 실시권임

- 실시권은 특허권자의 동의하에 특허권을 사용하고 상업화 할 수 있는 권한을 얻는 것이며 사용권자는 그 대가로 특허권자에게 로열티를 지불함. 특허권자가 비 배타적 실시권를 설정하는 경우에는 그 실시권과 동일한 내용의 실시권을 중복적으로 설정할 수 있음. 비배타적 라이센스는 어떠한 보호를 보장해주지는 않기 때문에 실시권설정자로서는 특허 침해, 특허의 포기 또는 기타 실시권의 관련 권리에 대해 비 배타적 실시권 사용자의 이익을 보호해줄 의무가 없게 됨

배타적 실시권 하에서는 특허권자는 특허라는 명목을 제외하고는 특허권에 대한 모든 권리를 실시권자에게 넘겨주는 것임. 특허권자로서는 특허 침해에 대해 소송을 제기할 권리를 포함하여 특허에 관해 수반되는 권리를 포기하는 셈임. 또한 배타적 실시권자는 하위 실시권(sublicense)를 설정할 권한도 가짐

- 배타적 실시권자는 매년 일정 최소 로열티를 지불해야 함. 특허법 제187조 제1항 및 제2항에 의해 mortgage와 실시권 기타 특허권에 관한 이익에 대하여 등록부에 기재하며(reg19.1(1)(a)) 또한 특허권자 또는 라이선스권자 또는 공유 특허권자 또는 공유라이선스권자가 변경된 경우에도 기록하여야 함.(reg19.1(1)(b))

특허권은 재산권의 하나로서 이전할 수 있음. 특허권의 이전이라 함은 특허권이 종래의 권리주체를 떠나 새로운 권리주체로 귀속되는 주체의 변경을 말함. 특허권의 이전은 sec14에서 규정하고 있으며 재산권의 특성상 자유롭게 처분이 가능함

- 특허권은 형태가 없기 때문에 특별히 직접 양도 등을 하지 않아도 되나 권리가 다수자에게 공유될 수 있는 특성상 타인의 동의가 요구됨. 특허권의 이전은 서면으로 하여 서명을 해야 하며 일정 지역, 특허권의 일정 부분에 한하여 양도계약을 할 수도 있음

- 권리의 양도가 있는 경우에는 이러한 주체의 변경에 대하여 IP Australia에 알려야 함. 이는 deed of assignment, merger document, sale agreement와 같은 양도서류를 제출함으로써 할 수 있음

특허권의 양도가 있는 경우에는 이러한 주체의 변경에 대하여 IP Australia에 알려야 함. 이는 deed of assignment, merger document, sale agreement와 같은 양도 서류를 제출함으로서 할 수 있음. 이 서류에는 현재 소유자의 정확한 이름, 새 소유자의 이름, 양도가 행해진 날짜, 관련된 등록특허의 등록 번호, 양 당사자의 서명 또는 최소한 현재 소유자의 서명이 필요함. 공동 권리자의 경우에는 전원의 서명을 요함

특허법 규칙19.1에서는 등록원부에 등록되어야 할 사항에 대해 규정하고 있음. 특허법 제187조 제1항 및 제2항에 의해 mortgage와 실시권 기타 특허권에 관한 이익에 대하여 등록부에 기재하며(reg19.1(1)(a)) 또한 특허권자 또는 라이선스권자 또는 공유 특허권자 또는 공유라이선스권자가 변경된 경우에도 기록하여야 함(reg19.1(1)(b))

| [표 20] 호주 특허 출원 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료(온라인) | 관납료(기타 제출) | |||

| 임시 특허 출원 | $110 | $210 | |||

| 일반 특허 출원 | $370 | $570 | |||

| 국내단계 진입 | $370 | $570 | |||

| [표 21] 호주 특허 심사 및 검색 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 예비 조사 | 관납료 | ||||

| 일반 특허 심사 청구 | $950 | ||||

| 재심사 청구 | $490 | ||||

| 국내단계 진입 | $800 | ||||

| [표 22] 호주 특허 자진보정 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료 | ||||

| 심사 전 또는 등록 결정 전 일반 특허 보정 | $250 | ||||

| 청구항 추가 및 20항 초과 | $250 / 청구항 | ||||

| [표 23] 호주 특허 이의신청 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료 | ||||

| 이의 신청 제출 | $600 | ||||

| 구술심리 참석 | $1000 / 일 | ||||

| 서면 제출 | $600 | ||||

| [표 24] 호주 특허 등록 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료 | ||||

| 일반 특허 등록 | $250 | ||||

| 청구항 개수 20항 초과 | $125 / 청구항 (20항 초과 30항 이하)

$250 / 청구항 (30항 초과) |

||||

| [표 25] 호주 특허 연차료 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료(온라인) | 관납료(기타 제출) | |||

| 4년차 | $300 | $350 | |||

| 5년차 | $315 | $365 | |||

| 6년차 | $335 | $385 | |||

| 7년차 | $360 | $410 | |||

| 8년차 | $390 | $440 | |||

| 9년차 | $425 | $475 | |||

| 10년차 | $490 | $540 | |||

| 11년차 | $585 | $635 | |||

| 12년차 | $710 | $760 | |||

| 13년차 | $865 | $915 | |||

| 14년차 | $1050 | $1100 | |||

| 15년차 | $1280 | $1330 | |||

| 16년차 | $1555 | $1605 | |||

| 17년차 | $1875 | $1925 | |||

| 18년차 | $2240 | $2290 | |||

| 19년차 | $2650 | $2700 | |||

| 20년차 (의약특허) | $4000 | $4050 | |||

| 21년차 (의약특허) | $5000 | $5050 | |||

| 22년차 (의약특허) | $6000 | $6050 | |||

| 23년차 (의약특허) | $7000 | $7050 | |||

| 24년차 (의약특허) | $8000 | $8050 | |||

| 갱신료 지연 | $100 / 월 (최대 6개월) | ||||

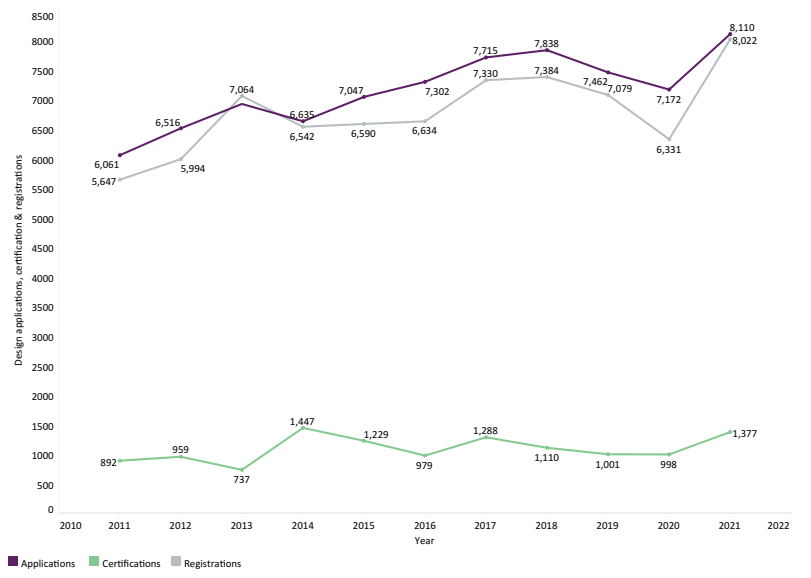

2022년 4월 발간된 호주 지식재산 보고서 2022(Australian Intellectual Property Report 2022)에 의하면 지난해 호주 내 디자인 출원건수는 역대 가장 높은 수치를 기록하였음. 디자인과 관련해서는 팬데믹 이후 주요 업무형태로 자리 잡은 재택근무의 영향으로 거주공간의 개선을 위한 장비분야 및 가정용품 관련 디자인 확보 활동이 증가하였음

2021년 호주 내 디자인 출원 건수는 전년 대비 약 13% 상승한 8,110건으로 역대 최대치를 기록하였으며, 디자인 출원건수의 증가는 외국인이 주도하였는데 외국인의 출원건수는 5,515건으로 21% 증가하였고, 내국인의 출원건수는 2,595건으로 전년대비 1% 감소함

- 외국인 다출원 국가는 미국(2,024건), 중국(783건), 영국(287건), 독일(264건) 그리고 일본(241건) 순임

개별 산업분야별로는 운송기기 등이 속한 제12류, 통신장비 등이 속한 제14류, 의료 및 실험실 장비 등이 속한 제24류, 포장용기 등이 속한 제9류 등이 다출원 디자인으로 확인됨

| [표 26] 호주내 특허 다출원 5위 산업분야별 현황 출처: Australian Intellectual Property Report 2022 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 운송기기 등 | 기록, 통신장비 등 | 의료 및 실험실 장비 | 포장용기 등 | 조명장비 등 |

| 출원건수 | 704 | 658 | 593 | 584 | 557 |

| 전년대비 증가율 | +20% | +25% | +13% | +20% | +21% |

호주 내 디자인 다출원기업 순위에서는 Zimmermann Wear Pty가 1위이며, Phoenix Industries Pty, Vuly Property Pty, Frankie4 IP 1 Pty, With Jean Pty이 순서대로 5위 안에 랭크되었음

다출원 외국기업으로는 Pjilips, Xiaomi, Apple 등 전자기기 분야 기업들의 출원이 다수로 조사됨

| [표 27] 2021년 호주 내 디자인 다출원인(호주기업, 외국기업) 출처: Australian Intellectual Property Report 2022 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 호주기업 | 외국기업 | ||||

| 순위 | 출원인 | 출원건수 | 순위 | 출원인 | 출원건수 |

| 1 | Zimmermann Wear Pty | 61 | 1 | Koninklijke Philips | 152 |

| 2 | Phoenix Industries Pty | 40 | 2 | Beijing Xiaomi Mobile Software | 97 |

| 3 | Vuly Property Pty | 36 | 3 | Apple | 95 |

| 4 | Frankie4 IP 1 Pty | 29 | 4 | Aussie Union Group Hongkong | 62 |

| 5 | With Jean Pty | 28 | 5 | Fisher & Paykel Healthcare | 61 |

호주의 경우 디자인이란 물품과 관련한 시각 특징이라 정의하고 있음. 호주는 우리나라와는 달리 디자인법에서 물품의 정의 규정을 두고 있는데, 공업적으로 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 물품이라 하여 광범위하게 설정하고 있음. 우리나라의 경우는 물품이란 심사기준에 의하면 물품은 독립성 있는 구체적 물품으로서 유체동산을 말함

호주는 디자인 법(Design Act2003)의 시행에 따라 종래 실체적 심사를 거친 후 등록하는 심사에서 우리나라의 무심사 등록에 해당하는 요건을 가미하여 심사주의와 무심사주의의 중간단계에 있음. 따라서 형식적 요건을 심사하여 등록한 후 심사 청구가 있는 경우에 한하여 실질적 요건에 대해 심사를 하고 있음. 호주에서는 디자인 등록을 받을 수 있는 디자인에 대해 적극적으로 그리고 소극적으로 규정해 놓고 있음

신규성이 있는 디자인이란 해당 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인과 비교하여 그 디자인이 신규한 경우인데 해당 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인이란, 호주에서 공개적으로 사용되는 디자인(sec15(2)(a)), 호주 내외에서 공개된 디자인(sec15(2)(b)), 지정 디자인에 우선일이 선행하지만 그 지정 디자인이 기재된 디자인 출원의 우선일 또는 그 후에 공개된 디자인(sec15(2)(c))이 이에 해당함

호주의 경우에는 디자인이 그 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인의 일부를 형성하는 디자인과 전체적인 미감에서 실질적으로 유사하지 않으면 창작성이 있다고 규정하고 있음. 이러한 전체적인 미감의 실질적 유사성 판단시 중점적으로 sec19(1)에서 ‘실질적인 유사 여부를 판단하고자 하는 경우, 두 디자인 사이의 차이점 보다는 유사성에 더 비중을 두어야 하며’ 고려사항으로서는 “그 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인의 발전 정도, 신규하고 창작성이 있는 것으로 인식되는 디자인의 임의적 특성, 실질적으로 유사한 경우에는 그 디자인에 관련된 그 부분의 전체적인 양, 질 및 중요도, 그리고 혁신적인 그 디자인 창작자의 자유(freedom of the creator of the design to innovate)”를 고려하게 됨

- 디자인법 sec16(2)에 의하면 디자인은 선행디자인과 비교하여 전반적인 외관이 실질적으로 유사하지 않은 경우에는 창작성이 인정된다고 하였음. 디자인의 심사에서 창작성을 고려함에 있어 창작성은 객관적인 기준이 존재하는 것이 아니라 주관적 판단에 의한 것이므로 호주 법 개정 위원회(ALRC)는 심사에 객관성을 기하고자 심사기준에서 몇 가지 기준을 제시하도록 하였음. 이는 크게 디자인이 주는 인상(impression), 전반적인 인상(Overall Impression), 유사성(Similar), 실질적인 유사성(Substantially similar)이라는 법조문의 해석에 대한 것으로 나뉨

전반적인 인상이란 디자인의 시각적 특징을 파악할 때 특정분야의 특징을 고려할 것이 아니라 우선적으로 디자인이 화체된 물품 전체로서 파악해야 한다는 것임. 예를 들면 큰 물건에 있어 작은 부분의 세부사항은 디자인의 전체적인 인상에 큰 영향을 주지 않는 것과 마찬가지임. 또한 LED Technologies v Elecspess [2008] FCA 1941에서 제시한 디자인의 창작성 판단에 의하면 출원 디자인이 다수의 디자인 형태의 결합으로 이루어 진 경우, 각각의 형태가 선행 디자인 각각으로부터 유래된 것이라 하더라도 그 전체가 선행디자인과 동일하지 않는 한 신규성과 창작성이 인정된다고 하였음

법조문상에서는 공업상이용 가능성을 규정하고 있지는 않으나 신규성과 창작성은 디자인의 성질인 것이고, 해당 출원된 디자인이 물품에 관한 것이 아니거나 시각적으로 볼 수 없는 경우에는 애초에 디자인이 성립하지 않는 것이므로 신규성과 창작성의 판단이 불가능함. 따라서 디자인의 성립성이 없는 것을 우회적으로 거절할 수 있음

호주 디자인 법에서는 출원일 또는 우선일이 같은 경우 또는 선행하는 경우에 대한 규정은 직접적으로 두고 있지는 않고 공개를 전제로 한 경우만 판단하고 있는데 sec15(2)에서 디자인 등록 출원에서 디자인이 공개되었고, 당해 출원된 디자인보다 우선일이 앞서고, 당해 출원의 우선일 후에 sec60에 의해 공중에게 출원공개가 된 경우 이러한 3가지 요건을 만족하는 경우 디자인의 인용 참증으로 할 수 있다고 함. 이는 우리나라의 디자인 보호법 제5조 제3항의 확대된 선출원주의 규정과 유사함

단일 디자인 등록 출원은 1물품에 관한 1디자인, 1물품 이상에 관하여 공통되는 1디자인, 1물품 이상에 관한 1이상의 디자인, 1물품 이상에 관한 1이상의 디자인(단, 각 물품은 동일한 로카르노 협정 분류에 속하여야 함)이어야 함

- 우리나라 디자인보호법에서는 디자인 등록 출원은 1디자인에 관한 출원이어야 한다고 하여 1디자인 1출원주의를 명시하고 있음에 반해 호주의 디자인법에서는 동일 물품분류에 속하는 물품이면 다 물품에 관한 여러 개의 디자인이 가능함

등록받을 수 없는 디자인은 sec43, 규칙 reg4.06에 의해

- 1987년 올림픽 표장보호법의 제18조에 의해 그 디자인의 등록을 불허하는 경우(sec43(1)(b))

- 1989년 회로배치법(circuit layouts act1989)이 정의하는 집적회로나, 그러한 집적회로의 일부, 그러한 집적 회로를 형성하는데 사용되는 마스크(mask)에 해당하는 물품인 경우

- 메달(medals, reg4.06(a))-보통 디스크, 별, 십자가, 또는 같은 모양의 금속의 평면 조각, 사람, 행동이나 사건을 기념하기 위해 발행하거나 치하하기 위해서 보상의 역할을 하는 것

- Anzac regulation 2(4)에 따라 보호되는 단어(protection of word ‘Anzac’ Regulation), Anzac은 제1차 대전 때의 오스트레일리아와 뉴질랜드 연합군단을 말함

- 종이 지폐(reg4.05)

- 공서양속에 반하는 디자인(scandalous designs)

- 호주와 호주의 주, 영토, 도시, 지방, 공공기관, 기관 또는 다른 나라의 그것에 대한 무기, 국가, 봉인(arms, flag or seal of Australia, state, territory, city, town, public authority, institution, or another country. Reg4.06 (e), (f), (g))

- 등록관이 공개된 디자인에 관하여 sec41의 통지를 하였으나 출원인이 해당 출원과 관련 하여 sec39, 40에서 규정하는 방식으로 출원을 보정하지 않고, 보정이 필요하지 않다고 출원인이 생각하는 이유에 대한 서면의 응답(의견서)도 하지 않아 등록관이 sec42에 따라 거절해야 하는 경우

다음 하나에 해당하는 경우에는 디자인 등록을 받을 수 있음

1. 디자인을 창작한자(창작자)

2. 창작자가 재직 중이거나, 또는 타인 또는 그 이외의 자 외 계약으로 디자인을 창작하고, 창작자 및 그 타인 이외의 자가 반대의사를 표시하지 않는 경우의 타인

3. 상기 1, 2에 언급한 자로부터 디자인에 관한 권리를 양수 받은 자(양도인)

4. 디자인의 등록에 관하여 양도된 디자인에서 배타권을 부여 받은 자

5. 제1호 내지 제4호에 언급한 사망인의 법적 대표자(상속인 등)

그러나 위의 경우에도 불구하고 디자인에 관한 모든 권리를 타인에게 양도한 자는 그 디자인에 관한 등록권자로 등록원부에 기재될 수 없음

디자인권이나 저작권은 모두가 인간의 정신적 창작활동의 성과에 의하여 얻어진 지적 산물을 보호 대상으로 한다는 점에서 동일하나, 그 제도적 목적이나 보호대상 등에 차이가 있음. 저작권법과의 관계에서는 특히 캐릭터, 글자체 등이 중복보호의 문제가 있음. 따라서 디자인권과 저작권의 권리보호대상이 중복되는 경우가 발생하여 권리간의 저촉, 이용이 발생되는 경우가 있는데 우리나라 디자인 보호법에서는 별도의 규정을 두어 이를 조정하고 있음

호주에서의 디자인 등록출원은 팩스, 우편, 직접 특허청을 방문하여 출원이 가능함.(Applying by Fax, Post or in Person) 서면에 의한 출원을 해야 하는데 출원서에 기재되어야 하는 사항은 다음과 같음

- 출원인의 이름과 주소

- 대리인이 있는 경우에는 그에 관한 사항

- 물품의 명칭

- 신규성과 창작성에 관한 언급(의무는 아님)

- 조약우선권 주장이 있는 경우에는 그에 관한 사항(제1국 출원일자, 해당국 출원번호, 우선권의 기초 출원국)

- 디자인 창작자의 이름

- 레프레젠테이션- 도면, 사진, 그림, 견본

호주의 분류체계는 로카르노 협정에 근거한 ‘공업디자인에 관한 국제분류(international classification for industrial designs(IDC)’, 즉 로카르노 분류(Locarno Classification)에 따라 분류체계를 두고 있음. 호주에서 디자인등록 출원을 하기 위해서는 물품을 물품류 구분에 맞게 기재하여 출원해야 하는데 분류는 유사성에 근거하여 같은 group 또는 classes로 분류해 놓았음. 모든 디자인은 물품에 관련 되어 있기 때문에 디자인에 따른 분류가 아니라 물품에 따른 분류로 되어 있음

호주는 공업소유권 보호에 의한 파리협약의 조약국이기 때문에 이 조약에 따라 조약국 중 어느 당사국에 출원을 한 출원인은 그 최초출원일로부터 6개월 이내에 호주에 출원하여 그 출원서에 조약우선권 주장의 취지를 하면서 출원하면 조약국에서 출원한 날에 호주에서 출원한 것과 같은 우선일을 주장할 수 있음. Reg3.06에 의하면 조약우선권 주장은 출원인, 그 출원인의 법적 대표자가 할 수 있으며 출원서에 제1국의 출원날짜, 출원번호, 기초출원이 이루어진 조약국명을 기재해 출원해야 함

- 호주의 경우 우리나라와 마찬가지로 파리조약 체결국이므로 파리조약에 의한 우선권주장이 가능함. 다만 법 규정으로 조건을 명시하지는 않고 효과에 대한 규정만 두고 있음. Reg3.06에서는 조약우선권 출원을 하기 위한 요건이 명시되어 있는데 조약우선권 주장을 하기 위해서 조약국들 중에 출원일이 인정되어 있어야 하고 조약국 출원일부터 6월 이내에 동일 발명에 대해 호주에 출원하여야 함. 해당 요건을 만족하는 경우에는 호주의 출원일이 조약국의 우선일로 인정됨

호주의 경우에는 sec21에 의해 디자인등록출원 할 수 있는 자가 sec21(2)에 의해 출원서와 해당 디자인의 도면(presentation)을 갖추어 법령에서 정하는 바에 따라 최소출원 요건을 갖추어 출원하면 됨. 출원은 우리나라가 1디자인 1출원을 원칙으로 하는 것과는 달리 복수디자인 출원이 인정되며 그 수에 제한이 없음. 디자인 등록 출원이 최소디자인 출원 요건을 충족시키는 경우 디자인 등록 출원은 출원일이 부여되며, 그 출원서에 기재된 각각의 디자인은 우선일을 획득함. 우선일이 인정된 디자인 등록출원에 대해서는 보정을 할 수 있으며 디자인 출원이 진행됨. 출원이 진행되면 형식적 요건에 대한 심사가 이루어지며 sec39, 40의 요건을 만족하면 디자인이 등록됨. 등록디자인이 공개되면 누구나 등록디자인에 대한 심사 청구를 할 수 있으며 이 때 신규성, 창작성 기타 법령에 정한 요건에 대해 심사하게 됨. 요건을 만족하는 경우 디자인등록 유효심사확인이 되며, 만족하지 못하는 경우에 디자인 등록은 철회가 됨

호주에 디자인 출원하는 자는 sec21에서 규정하고 있는 요건을 만족해야 하는데 하나는 출원서에 기재된 디자인의 도면에 관하여 법령으로 정한 요건을 만족해야 하고 두 번째는 그 법령으로 정한 다른 요건을 만족해야 함. 이는 최소출원 요건으로 이를 만족시키는 디자인 출원에 대해서는 디자인 출원의 최소출원 요건을 만족하였다는 취지와 인정된 출원일, 출원서에 기재된 각 디자인의 등록 또는 공개 요구가 없는 경우 sec35에 따라 그 요구가 행해질 수 있다는 사실을 기재한 서면을 출원인에게 통지하여야 함

호주의 디자인 제도는 무심사주의와 심사주의의 중간 단계를 취하고 있어 sec39, 40에서 형식 심사로 규정하고 있는 하에 형식적인 요건을 만족하면 일단 등록이 되지만 후에 누구든지 등록 디자인에 대해 심사청구를 할 수 있고 심사청구가 있는 경우 신규성, 창작성을 판단하게 됨

형식심사는 제1절 sec39(formalities check)에서 1디자인 만에 대한 출원의 형식요건 심사에 대해 규정과 sec40(formalities check)에서 1이상의 디자인에 대한 출원의 형식요건을 따로 두고 있음

우선, 디자인이 출원서에 기재된 유일한 디자인인 경우, 출원인이 그 디자인의 등록을 요구한 경우에는 해당 디자인 출원이 법령으로 정한 형식 요건 심사를 충족시킨 경우, 디자인이 하나 이상의 물건에 대하여 각각의 물건에 대해 일반적인 디자인인 경우, 등록관이 sec43의 규정에 의하여 그 디자인의 등록을 거절하여서는 아니되는 경우에는 심사가 완료되고 그 디자인은 등록이 됨

그리고 1 이상의 디자인에 관한 출원의 경우, 즉 1 이상의 디자인이 디자인 출원서에 기재된 경우, 출원이 1 이상의 디자인 등록을 요구한 경우에는 등록관은 각 하위규정에서 규정하고 있는 규정을 만족하는 경우에는 등록해야 하는데 디자인 출원이 동일한 로카르노 협정 분류에 속하는 1 이상의 물품에 관한 1 이상의 디자인에 관한 것인 경우, 디자인 출원이 그 디자인의 각 물품에 관련된 공통 디자인으로서 1 이상의 물품에 관한 공통 디자인에 관한 취지를 기재한 경우, 디자인 출원 법령으로 정한 형식 요건 심사를 충족시킨 경우, 등록관이 sec43(1)의 규정에 의하여 그 디자인 중 하나라도 등록을 거절하여서는 안 되는 경우, 각 디자인의 대상이 되는 물품이 그 물품과 관련하여 일반적인 디자인인 경우가 그 하위규정에 해당함

디자인 출원은 기본적으로 형식적인 사항만을 만족하는 경우 디자인권이 허여되며 등록 후 누구든지 등록 디자인 또는 등록되었다가 소멸된 디자인에 대하여 심사를 청구할 수 있음. 이는 조기 권리화와 심사의 간소화를 위해 무심사등록의 형식심사만을 하지만 권리의 안정성과 제3자의 피해를 줄이기 위해 심사청구가 있는 경우에 한해 신규성 및 창작성과 관련하여 실질적인 심사를 받도록 하는 것임. 따라서 청구가 있는 경우에는 등록관은 해당 디자인에 대하여 심사를 하여야 함. 심사의 결과, 등록 가능한 디자인이 아닌 경우, 법령으로 정한 다른 이유가 있는 경우에는 해당 디자인 등록은 철회(revocation)되어야 함. 그러나 규정에 따라 심사 없이 등록된 권리가 심사로 인해 일방적으로 박탈된다면 권리자에게 가혹하므로 보정제도를 두어 권리자 구제에 힘쓰고 있음

디자인에 대한 철회의 이유가 개시되었으나 소정의 방식으로 등록원부를 정정하면 그 철회이유를 극복할 수 있는 경우에는 정정을 허용하여 등록이 됨. 다만 원 디자인이 등록된 권리범위를 벗어나는 경우는 허용되지 않음. 철회에 관한 근거가 타당하지 않은 경우에는 디자인 등록 유효심사 확인서를 발행함

호주 디자인제도의 가장 큰 특징은디자인출원이 방식심사만을 거쳐서 3-4주 내에 디자인 등록을 받는 무심사선등록제도라는 점임. 한국의 디자인제도와는 달리 호주에서는디자인의 대상이 되는 물품에 상관 없이 전 물품에 걸쳐서 무심사선등록제도를 취함. 다만 호주에서 디자인권의 권리행사를 하려고 하는 경우에는 실체심사과정을 거쳐서 인증을 받아야 함. 뉴질랜드 디자인제도의 경우는 호주와 정반대로 디자인 출원이 실체심사를 거쳐서 디자인 등록을 받음

호주 디자인의 경우 디자인 출원 또는 등록디자인에 대한 이의신청제도가 존재하지 않음. 이러한 점은 호주 특허제도에 특허등록전 이의신청제도가 존재한다는 점에 비추어 봤을 때 특이함. 다만, 무심사 선등록된 호주디자인에 대하여 제삼자가 실체심사청구를 할 수 있으므로 등록디자인에 대한 제삼자 심사청구제도가 호주 특허출원의 이의신청제도와 어느 정도 유사한 역할을 한다고 볼 수 있음

디자인 등록출원이 취하되거나 거절되지 않는 경우, 또는 형식적 거절이유가 발생하였으나 이를 보정한 경우 디자인 등록의 요건을 만족한 것으로 보아 출원디자인은 등록디자인이 되며 출원인은 디자인권자가 됨. 디자인은 그 디자인 출원이 처음 기재된 디자인 출원서의 출원일로부터 5년 동안 권리가 존속하며, 1회에 한하여 5년의 존속기간 갱신이 허용됨

디자인권의 존속기간은 2003년 이전 16년이었으나 호주 Design Act 2003 시행 전 등록디자인의 5%만이 16년까지 권리의 존속기간을 연장하고 있는 실정이었음. 따라서 호주 특허청은 이러한 실정을 반영하면서 WTO TRIPs 규정이 10년 이상의 보호를 규정하고 있는 것을 준수하여 현재는 존속기간이 출원일로부터 5년이고 갱신 등록하는 경우에는 10년까지로 단축하였음

세계 지식재산권 기구는 산업재산권의 최소 존속기간을 10년으로 권고하고 있으므로 이에 따라 호주에서 디자인권을 5년 이상 유지하고자 하는 등록 디자인에 관한 등록권자는 그 디자인의 등록에 관한 갱신출원을 할 수 있음. 그 출원은 그 디자인이 기재된 디자인의 출원일 후 5년 이내에 해야함. 등록관은 그 출원이 법령으로 정한 방식으로 되어 있는 경우에는 그 디자인의 등록을 갱신해야 함(sec47).

등록 디자인의 디자인권자는 존속기간 중에는 디자인이 등록된 물품과 관련하여 디자인에 관한 물품의 생산, 판매를 위한 호주로의 물품 수입 또는 양도 또는 사업을 위한 사용, 물품의 판매 또는 임대, 물품의 판매 또는 임대의 청약, 호주로의 수입, 판매, 임대, 그 청약을 하기 위한 보관, 타인에게 위의 실시행위에 해당하는 실시권의 허여할 수 있는 독점, 배타적 권리를 가짐. 호주는 침해 여부를 판단할 때 침해주장을 받는 디자인이 등록 디자인과 전체적인 미감에 있어서 실질적으로 유사한지 여부를 고려하고 있음. 호주의 디자인 법에서는 침해에 대한 정의 규정을 따로 두고 있는데 sec71에서는 그 디자인의 등록권자의 허락 또는 동의 없이 디자인의 등록 기간에 다음에 해당하는 행위를 한 자는 등록 디자인을 침해하는 것으로 봄. 특히,

- 등록 디자인과 동일 또는 전체적인 미감에 있어서 실질적으로 유사한 디자인에 관한 물품의 생산

- 판매 또는 거래의 목적으로 사용하기 위하여 호주로 그 물품의 수입

- 그 물품의 판매 또는 임대 또는 그 목적으로 제공 또는 보관

- 그 물품을 판매 또는 거래의 목적으로 사용하는 것

- 위에 언급한 판매 또는 거래하거나 그러한 목적으로 사용하기 위해 보관하는 것

의 경우에는 디자인권의 침해에 해당하며 이때 법원은 등록 디자인과 전체적인 미감에 있어서 실질적으로 유사한 디자인의 침해 여부 판단 시에 sec19에 의한 사항을 고려해야 함

디자인권자는 등록 디자인을 침해한 자에 대하여 소송을 제기할 수 있음(sec73). 침해소송은 그 소송에 관하여 관할권이 있는 법원에 제기할 수 있음. 당해 침해소송의 소멸 시효는 6년으로, 침해라고 주장되는 일이 일어난 날로부터 6년 이내에 소를 제기해야 함